jeudi, novembre 24, 2005

Stanley Kubrick.

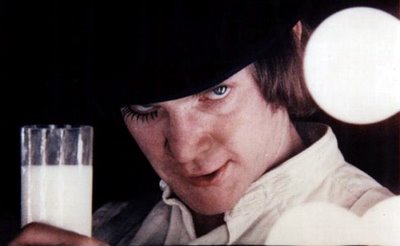

Bon alors, c’est lui ou c’est pas lui qui a tourné les images en studio des premiers pas sur la lune pour le compte de la NASA ? Il m'a fallu pas mal de temps avant d'apprécier vraiment son cinéma. "Stanley Kubrick est né le 26 juillet 1928, dans le Bronx, au sein d'une famille de la classe moyenne. Il reçoit son premier appareil photographique à l'âge de treize ans; c'était un cadeau de son père - un médecin - qui l'initia à la photographie. Il réalise des études médiocres et à 17 ans intègre l'équipe de la revue "Look" en tant que photographe. Il y réalise un essai photographique sur le boxeur Walter Cartier. Il apprend la composition d'une image, les éclairages, l'usage des extérieurs, l'art de saisir le mouvement. A dix-neuf ans, sa passion du cinéma devient obsession : il passe cinq soirs par semaine au Museum of Modem Art pour voir les anciens films célèbres tout en consacrant ses week-ends à voir les films nouveaux. Il voit le meilleur et le pire mais il considère que tout film vu est formateur A 21 ans il réalise son premier court-métrage documentaire, "Day of the fight" (1950), sur le même boxeur Walter Cartier, puis "Flying Padre"(1951) qu'il définit lui-même comme "une chose idiote à propos d'un prêtre du Sud ouest qui, dans un petit avion, vole vers sa paroisse isolée". Dans ces deux films, Kubrick fit tout lui-même : il fut scénariste, réalisateur, cameraman, ingénieur du son et monteur. Avec cette initiation générale à l'art et ces deux succès mineurs (Il réussit à vendre ces films à RKO Pathé et à rentrer dans ses frais), il démissionne de Look afin de se vouer à plein temps à la réalisation cinématographique. En 1952, il demande à un de ses amis poète, Howard Sackler, d'écrire un scénario de fiction, "Fear and Desire", centré sur la guerre, et commença à collecter des fonds. Il produit ses premiers films en empruntant de l'argent, et en hypothéquant sa maison : il réalise alors une série de films à petit budget, comme "Le Baiser du tueur" (1955), "Ultime Razzia" (1956). A cette époque les réalisateurs indépendants étaient rares, ce qui lui vaut d'être remarqué par Kirk Douglas, qui lui propose de réaliser "Les Sentiers de la gloire "(1957). Ce film est une dénonciation très forte des excès et des injustices des militaires. Il ne passa la censure américaine que parce qu'il se situait en France pendant la première Guerre mondiale Kirk Douglas invite Kubrick à reprendre la réalisation de "Spartacus" (confiée à l'origine à Anthony Mann). Le film, s'il n'a pu être contrôlé de bout en bout par son réalisateur, confère néanmoins à ce dernier une renommée internationale. En 1961 Kubrick s'exile, et quitte les États-Unis pour l'Angleterre, ce qui lui permettra de mieux contourner les foudres de la censure ou de l'autocensure telle qu'on la pratique aux États-Unis.Il peut ainsi adapter "Lolita", le roman sulfureux de Nabokov. Il écrit le scénario de Dr Stangelove (Docteur Folamour), d'abord tragique, et qui, après quelques modifications, devient une satire très drôle sur la terreur nucléaire et sur l'attitude des deux superpuissances, protagonistes de la guerre froide. Le film est un très grand succès mondial, et il rapporte suffisamment à Kubrick pour lui permettre de créer sa propre maison de production et pouvoir enfin contrôler le déroulement complet de la création d'un film, un luxe que très peu de réalisateurs peuvent se permettre. Après cinq années de préparation, il se lance dans la réalisation de 2001 l'Odyssée de l'espace, adapté de la nouvelle d'Arthur C. Clarke "La Sentinelle". Il utilise des moyens techniques qui vont révolutionner le cinéma de science-fiction. Ce film aura une influence majeure sur George Lucas (Star Wars) ou Ridley Scott (Blade Runner). Tous revendiquent désormais l'héritage de Kubrick. La fin mystérieuse et ouverte de l'adaptation de l'histoire de Clarke a fait couler beaucoup d'encre. Le film est un énorme succès et renfloue les caisses de Kubrick. Il entreprend alors l'adaptation du livre, fort peu conventionnel dans le domaine politique, de l'écrivain britannique Anthony Burgess "Orange Mécanique", qui aborde le délicat problème du conditionnement et du lavage de cerveau. La réalisation de "Barry Lyndon" est un tour de force esthétique, dans lequel, notamment, Kubrick filme toutes les scènes en intérieur nuit à la seule lumière des bougies grâce à un nouveau type d'objectif, dérivé d'une optique commandée par la NASA. Le film, adapté d'un roman de William Thackeray, connaît un demi-échec. Kubrick cesse de tourner durant cinq ans, et ne donne plus signe de vie. Il surprend en réalisant The Shining, film fantastique et effrayant. En 1987, il adapte un texte de Gustav Hasford sur la guerre du Vietnam, Full Metal Jacket, pour lequel il reconstitue le Viêt-nam en plein coeur de Londres, dans une usine désaffectée. Le sujet du film (la déshumanisation des soldats au combat) n'est pas nouveau mais est traité avec une vigueur et une efficacité redoutable. Il attend plus de onze ans pour réaliser son dernier film "Eyes Wide Shut", encore un film à controverse, mais dont il a à peine le temps de finir le montage. Le 7 mars 1999, Stanley Kubrick décède chez lui à Hertfordshire dans la banlieue de Londres. Son dernier film ne sortira que six mois plus tard, et devra se passer de ses commentaires. En près de cinquante ans de carrière, Stanley Kubrick n'aura réalisé que treize longs métrages. Néanmoins, tous auront marqué leur époque pour laisser aujourd'hui encore une trace profonde. Cinéaste extremement perfectionniste, il n'aura eut cesse de peaufiner chaque oeuvre pour nous offrir un fond et une forme en parfaite adéquation. Treize films différents mais complémentaires, énergiques et innovants. La structure de ses films est le plus souvent linéaire, sans flash-back et découpée en parties très nettement visibles et identifiables, souvent au nombre de trois. Ainsi dans "Orange mécanique" on peut distinguer "les crimes","la punition" et "la rédemption". Dans certains cas le découpage est même intégré explicitement dans le film comme pour les trois parties de "2001 l'Odyssée de l'espace"avec les intertitres "L’aube de l’humanité", "Mission Jupiter – dix-huit mois plus tard", "Jupiter et au-delà de l’infini". Kubrick ne souhaite pour ses films ni de début très fort, ni de fin paroxysmique. Il déclare: "J'aime un départ en lenteur, ce départ qui pénètre le spectateur dans sa chair et qui l'engage tellement qu'il peut apprécier les notations délicates et les passages empreints de retenues au lieu qu'il faille lui taper sur la tête par des paroxysmes dramatiques et un suspense raccrocheur. " En ce qui concerne les personnages, Kubrick n'est pas intéressé par la psychanalyse freudienne et il ne croit pas à l'idée romantique du héros. Par exemple, Dans " Lolita ", il ne nous fournit jamais d'indication sur le passé du personnage Humbert Humbert. Kubrick s'explique là dessus: " J'estime que ceci est essentiel : si un homme est bon, de savoir par où il est mauvais et de le montrer ; si un homme est fort, de décider à quel moment il est faible et de le montrer. Et je crois qu'il ne faut jamais tenter d'expliquer pourquoi il en arrive là ou pourquoi il fait ce qu'il fait" Quant à la direction des acteurs, Kubrick déclare que sa tâche consiste toujours à savoir exactement l'état émotif qu'il désire faire figurer dans sa séquence, et ensuite à user de son goût et de son jugement pour obtenir cette interprétation. Enfin, Kubrick, en général, a monté ses films lui-même, attentif à chaque cadrage, à chaque segment de la pellicule, faisant tout, entièrement selon sa propre volonté.

Bon alors, c’est lui ou c’est pas lui qui a tourné les images en studio des premiers pas sur la lune pour le compte de la NASA ? Il m'a fallu pas mal de temps avant d'apprécier vraiment son cinéma. "Stanley Kubrick est né le 26 juillet 1928, dans le Bronx, au sein d'une famille de la classe moyenne. Il reçoit son premier appareil photographique à l'âge de treize ans; c'était un cadeau de son père - un médecin - qui l'initia à la photographie. Il réalise des études médiocres et à 17 ans intègre l'équipe de la revue "Look" en tant que photographe. Il y réalise un essai photographique sur le boxeur Walter Cartier. Il apprend la composition d'une image, les éclairages, l'usage des extérieurs, l'art de saisir le mouvement. A dix-neuf ans, sa passion du cinéma devient obsession : il passe cinq soirs par semaine au Museum of Modem Art pour voir les anciens films célèbres tout en consacrant ses week-ends à voir les films nouveaux. Il voit le meilleur et le pire mais il considère que tout film vu est formateur A 21 ans il réalise son premier court-métrage documentaire, "Day of the fight" (1950), sur le même boxeur Walter Cartier, puis "Flying Padre"(1951) qu'il définit lui-même comme "une chose idiote à propos d'un prêtre du Sud ouest qui, dans un petit avion, vole vers sa paroisse isolée". Dans ces deux films, Kubrick fit tout lui-même : il fut scénariste, réalisateur, cameraman, ingénieur du son et monteur. Avec cette initiation générale à l'art et ces deux succès mineurs (Il réussit à vendre ces films à RKO Pathé et à rentrer dans ses frais), il démissionne de Look afin de se vouer à plein temps à la réalisation cinématographique. En 1952, il demande à un de ses amis poète, Howard Sackler, d'écrire un scénario de fiction, "Fear and Desire", centré sur la guerre, et commença à collecter des fonds. Il produit ses premiers films en empruntant de l'argent, et en hypothéquant sa maison : il réalise alors une série de films à petit budget, comme "Le Baiser du tueur" (1955), "Ultime Razzia" (1956). A cette époque les réalisateurs indépendants étaient rares, ce qui lui vaut d'être remarqué par Kirk Douglas, qui lui propose de réaliser "Les Sentiers de la gloire "(1957). Ce film est une dénonciation très forte des excès et des injustices des militaires. Il ne passa la censure américaine que parce qu'il se situait en France pendant la première Guerre mondiale Kirk Douglas invite Kubrick à reprendre la réalisation de "Spartacus" (confiée à l'origine à Anthony Mann). Le film, s'il n'a pu être contrôlé de bout en bout par son réalisateur, confère néanmoins à ce dernier une renommée internationale. En 1961 Kubrick s'exile, et quitte les États-Unis pour l'Angleterre, ce qui lui permettra de mieux contourner les foudres de la censure ou de l'autocensure telle qu'on la pratique aux États-Unis.Il peut ainsi adapter "Lolita", le roman sulfureux de Nabokov. Il écrit le scénario de Dr Stangelove (Docteur Folamour), d'abord tragique, et qui, après quelques modifications, devient une satire très drôle sur la terreur nucléaire et sur l'attitude des deux superpuissances, protagonistes de la guerre froide. Le film est un très grand succès mondial, et il rapporte suffisamment à Kubrick pour lui permettre de créer sa propre maison de production et pouvoir enfin contrôler le déroulement complet de la création d'un film, un luxe que très peu de réalisateurs peuvent se permettre. Après cinq années de préparation, il se lance dans la réalisation de 2001 l'Odyssée de l'espace, adapté de la nouvelle d'Arthur C. Clarke "La Sentinelle". Il utilise des moyens techniques qui vont révolutionner le cinéma de science-fiction. Ce film aura une influence majeure sur George Lucas (Star Wars) ou Ridley Scott (Blade Runner). Tous revendiquent désormais l'héritage de Kubrick. La fin mystérieuse et ouverte de l'adaptation de l'histoire de Clarke a fait couler beaucoup d'encre. Le film est un énorme succès et renfloue les caisses de Kubrick. Il entreprend alors l'adaptation du livre, fort peu conventionnel dans le domaine politique, de l'écrivain britannique Anthony Burgess "Orange Mécanique", qui aborde le délicat problème du conditionnement et du lavage de cerveau. La réalisation de "Barry Lyndon" est un tour de force esthétique, dans lequel, notamment, Kubrick filme toutes les scènes en intérieur nuit à la seule lumière des bougies grâce à un nouveau type d'objectif, dérivé d'une optique commandée par la NASA. Le film, adapté d'un roman de William Thackeray, connaît un demi-échec. Kubrick cesse de tourner durant cinq ans, et ne donne plus signe de vie. Il surprend en réalisant The Shining, film fantastique et effrayant. En 1987, il adapte un texte de Gustav Hasford sur la guerre du Vietnam, Full Metal Jacket, pour lequel il reconstitue le Viêt-nam en plein coeur de Londres, dans une usine désaffectée. Le sujet du film (la déshumanisation des soldats au combat) n'est pas nouveau mais est traité avec une vigueur et une efficacité redoutable. Il attend plus de onze ans pour réaliser son dernier film "Eyes Wide Shut", encore un film à controverse, mais dont il a à peine le temps de finir le montage. Le 7 mars 1999, Stanley Kubrick décède chez lui à Hertfordshire dans la banlieue de Londres. Son dernier film ne sortira que six mois plus tard, et devra se passer de ses commentaires. En près de cinquante ans de carrière, Stanley Kubrick n'aura réalisé que treize longs métrages. Néanmoins, tous auront marqué leur époque pour laisser aujourd'hui encore une trace profonde. Cinéaste extremement perfectionniste, il n'aura eut cesse de peaufiner chaque oeuvre pour nous offrir un fond et une forme en parfaite adéquation. Treize films différents mais complémentaires, énergiques et innovants. La structure de ses films est le plus souvent linéaire, sans flash-back et découpée en parties très nettement visibles et identifiables, souvent au nombre de trois. Ainsi dans "Orange mécanique" on peut distinguer "les crimes","la punition" et "la rédemption". Dans certains cas le découpage est même intégré explicitement dans le film comme pour les trois parties de "2001 l'Odyssée de l'espace"avec les intertitres "L’aube de l’humanité", "Mission Jupiter – dix-huit mois plus tard", "Jupiter et au-delà de l’infini". Kubrick ne souhaite pour ses films ni de début très fort, ni de fin paroxysmique. Il déclare: "J'aime un départ en lenteur, ce départ qui pénètre le spectateur dans sa chair et qui l'engage tellement qu'il peut apprécier les notations délicates et les passages empreints de retenues au lieu qu'il faille lui taper sur la tête par des paroxysmes dramatiques et un suspense raccrocheur. " En ce qui concerne les personnages, Kubrick n'est pas intéressé par la psychanalyse freudienne et il ne croit pas à l'idée romantique du héros. Par exemple, Dans " Lolita ", il ne nous fournit jamais d'indication sur le passé du personnage Humbert Humbert. Kubrick s'explique là dessus: " J'estime que ceci est essentiel : si un homme est bon, de savoir par où il est mauvais et de le montrer ; si un homme est fort, de décider à quel moment il est faible et de le montrer. Et je crois qu'il ne faut jamais tenter d'expliquer pourquoi il en arrive là ou pourquoi il fait ce qu'il fait" Quant à la direction des acteurs, Kubrick déclare que sa tâche consiste toujours à savoir exactement l'état émotif qu'il désire faire figurer dans sa séquence, et ensuite à user de son goût et de son jugement pour obtenir cette interprétation. Enfin, Kubrick, en général, a monté ses films lui-même, attentif à chaque cadrage, à chaque segment de la pellicule, faisant tout, entièrement selon sa propre volonté.Filmographie : Courts métrages 1950 - Day of the Fight 1951 - The Flying Padre 1953 - The Seafarers Longs métrages 1953 - Fear And Desire 1955 - Le Baiser du Tueur (Killer's Kiss ) 1956 - L'Ultime Razzia (The Killing ) 1957 – Les sentiers de la gloire) 1960 - Spartacus 1962 -Lolita 1964 – Docteur Folamour 1968 – 2001 : L’odyssée de l’espace 1971 – Orange mécanique – Barry Lyndon 1980 – The shining 1987 – Full Metal Jacket 1999 –Eyes wide shut

Les Sentiers de la gloire, un film américain de Stanley Kubrick (Paths of Glory), noir et blanc, sorti en 1957, durée 88 mn scénario de Stanley Kubrick, Carter Willingham et Jim Thompson, d’après le roman de Humphrey Cobb paru en 1935 avec Kirk Douglas (le colonel Dax), Adolphe Menjou, Ralph Meeker, George Macready , Timothy Carey , Joseph Turkel En 1917, tandis que la guerre s’est enlisée depuis longtemps les tranchées, l’état-major français décide une offensive quasiment impossible sur la "colline aux fourmis". Repoussé par le feu ennemi, le 701e régiment, commandé par le colonel Dax, doit se replier. Le général Mireau, chef de l’offensive, demande alors de traduire en conseil de guerre le régiment pour "lâcheté". Malgré l’opposition de Dax, trois hommes tirés au sort seront condamnés à mort et exécutés. Dax avait entre-temps soumis au général Broulard, chef de l’état major, les preuves que le général Mireau avait fait tirer sur sa propre armée pendant l’attaque. Broulard révoque celui-ci et propose son poste à Dax en croyant que celui-ci avait agi par simple ambition. Dax refuse. Ce film s’inspire de faits réels. Pendant la première Guerre mondiale, près de 2 000 soldats ont été réellement fusillés "pour l’exemple" par l’armée française au motif de "lâcheté devant l’ennemi". Le général Revilhac a effectivement voulu faire tirer sur son propre régiment bloqué dans les tranchées lors d’un assaut impossible, puis il a fait exécuter quatre soldats en mars 1915, qui seront réhabilités en 1934. Même l’épisode du soldat sur une civière qu’on ranime pour le fusiller a bien eu lieu. Le film de guerre n’est pas isolé dans l’œuvre de Kubrick. Fear and Desire (1953), son premier long métrage, était déjà un film de guerre, et de Barry Lyndon (1975) à Full Metal Jacket (1987) en passant par Dr Folamour (1964) ou Spartacus (1960), ses films sont nombreux à mettre en scène des soldats. C'est un film de guerre mais surtout un film contre l’armée. Il dénonce des rapports sociaux profondément viciés, et la résistance désespérée que leur offrira un individu, le colonel Dax. L’opposition, à la différence du film de guerre classique, ne passe donc pas entre deux camps mais entre les supérieurs et les soldats d’un même camp, les uns jouant leur promotion, les autres leur vie. Ce thème sera repris en 1970 par Francesco Rossi dans "les hommes contre" A sa sortie, le film est apprécié aux États-Unis car, au premier degré, la cible explicite est l’armée française. Mais il est chahuté en Belgique, soumis à une forte pression française, interdit en Suisse. En France, les efforts diplomatiques aboutissent et il ne sera pas même soumis à la commission de censure. Les cinéphiles iront le voir en groupe en Belgique. Le film sortira en France dix-huit ans plus tard, au milieu de l'été 1975.

Spartacus, un film américain de Stanley Kubrick, sorti en 1961avec : Kirk Douglas (Spartacus), Laurence Olivier, Jean Simmons, Tony Curtis, Peter Ustinov, Charles Laughton La célèbre révolte des esclaves, menée par le gladiateur Spartacus qui défia Rome, tenta de fonder une république libre et finit par être trahi et mis à mort. Le génie de Kubrick a produit un des meilleurs "péplum" de l'histoire du cinéma... Stanley Kubrick n'arriva sur le plateau que pour remplacer le réalisateur initial, Anthony Mann, à l'initiative de l'acteur-producteur Kirk Douglas, que Kubrick venait de diriger dans "Les sentiers de la gloire".

Docteur Folamour (Dr. Strangelove Or : How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb), film anglais de Stanley Kubrick, sorti en 1964, adapté d'un roman de Peter George : "Red Alert", durée 93 mn avec Peter Sellers (le capitaine Lionel Mandrake / le Président Merkin Muffley / Docteur Folamour), Sterling Hayden (le général Jack D. Ripper), George C. Scott , Keenan Wynn , Slim Pickens , Peter Bull, Tracy Reed , James Earl Jones , Jack Creley Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé d'empoisonner l'eau potable des États-Unis, lance sur l'URSS une offensive de bombardiers B-52 en ayant pris soin d'isoler la base aérienne de Burpelson du reste du monde. Pendant ce temps, Muffley, le Président des États-Unis, convoque l'état-major militaire dans la salle d'opérations du Pentagone et tente de rétablir la situation. Ce film a été réalisé en 1963, quelques mois après la crise des fusées de Cuba, au paroxysme de la guerre froide qui faillit devenir très chaude. Le monde, encore sous le choc, vit dans l'angoisse de la guerre nucléaire. Kubrick, sur un mode burlesque, imagine un scénario, qui échappant à tout contrôle, pouvait alors mener à l'apocalypse nucléaire. Cette œuvre qui renvoie dos à dos Russes et Américains, a déchaîné de violentes réactions critiques aux États-Unis : qualifiée œuvre crypto-communiste, de film de traître, elle sera dénoncée par le célèbre acteur John Wayne qui affirma qu'il n'irait jamais voir ce "machin rouge".

Barry Lyndon, film anglais de Stanley Kubrick, sorti en 1975, adapté du roman de William Thackeray, The Adventures of Barry Lyndon, publié en 1844, durée 184 mn, avec Ryan O'Neal (Barry Lyndon/Redmond Barry/Lt. Jonathan Fakenham/Lazlo Zilagy), Marisa Berenson (Lady Lyndon), Patrick Magee(Le Chevalier de Balibari), Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton, Marie Kean, Diana Körner, Murray Melvin, Frank Middlemass(Sir Charles Reginald Lyndon) Redmond Barry, perd son père très tôt. Adolescent troublé par les charmes de sa cousine, il ne peut que jalouser le préféré de cette dernière, le capitaine John Quin, qu'il combat en duel le jour de ses fiançailles. Pensant à tort avoir tué l'amant de sa cousine, il se voit obliger de fuir. Malheureusement, sur la route de son exil, il se fait dérober toute ses affaires par un bandit, le capitaine Feeney. Afin de survivre, il s'engage dans l'armée britannique. Mais au cours d'une bataille contre les forces françaises, Barry s'enfuit à nouveau... Après avoir sauvé la vie d'un capitaine prussien, Barry se voit offrir une mission secrète: il doit surveiller un certain Chevalier de Balibari. Mais il se lie d'amitié avec lui et joue à double jeu avec le ministre de la police prussienne. Tous deux chassés de la Prusse après une partie de cartes truquée, ils s'enfuient et parcourent en Europe les différentes tables de jeux en tant que joueurs professionnels. Au cours d'une partie, Barry tombe éperdument amoureux d'une femme mariée, Lady Lyndon. À la mort de son mari, elle épouse Redmond, qui par la même occasion devient Barry Lyndon. Après Bullington, un second fils vient compléter la famille, le petit Bryan. Mais Barry s'ennuie et devient de plus en plus volage. Sept ans passent, et Barry s'attache les sympathies des Lords de son monde. Délaissant sa femme et battant ses enfants, le jeune Bullingdon jure de le tuer ! Un scandale éclate, l'aristocratie rejette Barry, et son propre fils meurt dans un accident. Il sombre alors dans l'alcoolisme, affligé par cette vie qui le pèse. Lady Lyndon tente de se suicider, son fils défie Barry en duel. Ce dernier perd une jambe à l'issue de ce combat. On le renvoie alors chez lui en Irlande, il ne reverra plus jamais sa femme et ses deux enfants. Le film se termine ainsi: "C'est sous le règne de George III que ces personnages ont vécu. Qu'ils soient bons ou mauvais, beaux ou laids, riches ou pauvres, ils sont désormais tous égaux". Après trois films d'anticipation, Stanley Kubrick décide d'aborder un film en costumes. Il se plonge ainsi dans l'univers du XVIIIème siècle. Mais ce qui le passionne, c'est surtout l'évolution du personnage, la société de l'époque qui ressemble à la notre, aussi prompte à désigner de nouvelles idoles qu'à les faire chuter. Comme presque tous ses films, celui-ci est bâti suivant un plan rigoureux en trois parties: 1) Les Aventures ; 2) La Réussite ; 3) La Chute. Le film est connu également pour ses éclairages entièrement naturels qui lui valurent d'ailleurs l'oscar de la meilleure photo. Un objectif spécial a même été conçu spécialement pour ce tournage, car Stanley Kubrick désirait filmer son œuvre entièrement à la lueur des bougies. Cet objectif avait été créé pour les besoins de la NASA et Kubrick réussit à obtenir l'autorisation d'en faire une copie adaptée à sa caméra. Il reçu également l'oscar de la Meilleure Musique de film et pour les meilleurs décors et costumes, ce qui montre bien le souci de réalisme et de véracité que Kubrick manifestait sur chacun de ses films. Pour illustrer ce point, Marisa Berenson raconte qu'elle a pris trois mois pour apprendre à danser le menuet, à se servir d'un éventail, à prendre l'accent d'une aristocrate anglaise de l'époque, à parfaire sa chevauchée. Elle a aussi fait un nombre incroyable d'essais de perruques, de costumes et de maquillage "Il aimait voir ses comédiens devant lui en costumes, comme s'il allait tourner, pour avoir l'idée de ce qu'il voulait." Fruit d'un travail colossal, le tournage et le travail de montage de Barry Lyndon s'étala sur plus de trois ans.

The Shining, film anglais de Stanley Kubrick, sorti en 1980, adapté du roman homonyme de Stephen King, durée 119 mn avec Jack Nicholson (Jack Torrance), Shelley Duvall (Wendy Torrance), Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel Jack Nicholson incarne un écrivain mal dans sa peau. En panne d'inspiration, il veut se ressourcer en acceptant un travail de gardien d'hiver d'un hôtel isolé dans la montagne avec sa femme et son fils. Il subira l'influence du lieu et de ses fantômes. Le titre évoque le don de télépathie que possèdent le fils de Jack Torrance et le cuisinier noir de l'hôtel. Ce dernier utilisait ce don pour "parler" pendant des heures avec sa grand-mère, et tous deux l'avaient appelé "the shining". Le film glisse lentement du fantastique vers l'horreur. Stephen King n'apprécia pas l'adaptation et supervisa plus tard une série TV du même nom.

Spartacus, un film américain de Stanley Kubrick, sorti en 1961avec : Kirk Douglas (Spartacus), Laurence Olivier, Jean Simmons, Tony Curtis, Peter Ustinov, Charles Laughton La célèbre révolte des esclaves, menée par le gladiateur Spartacus qui défia Rome, tenta de fonder une république libre et finit par être trahi et mis à mort. Le génie de Kubrick a produit un des meilleurs "péplum" de l'histoire du cinéma... Stanley Kubrick n'arriva sur le plateau que pour remplacer le réalisateur initial, Anthony Mann, à l'initiative de l'acteur-producteur Kirk Douglas, que Kubrick venait de diriger dans "Les sentiers de la gloire".

Docteur Folamour (Dr. Strangelove Or : How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb), film anglais de Stanley Kubrick, sorti en 1964, adapté d'un roman de Peter George : "Red Alert", durée 93 mn avec Peter Sellers (le capitaine Lionel Mandrake / le Président Merkin Muffley / Docteur Folamour), Sterling Hayden (le général Jack D. Ripper), George C. Scott , Keenan Wynn , Slim Pickens , Peter Bull, Tracy Reed , James Earl Jones , Jack Creley Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé d'empoisonner l'eau potable des États-Unis, lance sur l'URSS une offensive de bombardiers B-52 en ayant pris soin d'isoler la base aérienne de Burpelson du reste du monde. Pendant ce temps, Muffley, le Président des États-Unis, convoque l'état-major militaire dans la salle d'opérations du Pentagone et tente de rétablir la situation. Ce film a été réalisé en 1963, quelques mois après la crise des fusées de Cuba, au paroxysme de la guerre froide qui faillit devenir très chaude. Le monde, encore sous le choc, vit dans l'angoisse de la guerre nucléaire. Kubrick, sur un mode burlesque, imagine un scénario, qui échappant à tout contrôle, pouvait alors mener à l'apocalypse nucléaire. Cette œuvre qui renvoie dos à dos Russes et Américains, a déchaîné de violentes réactions critiques aux États-Unis : qualifiée œuvre crypto-communiste, de film de traître, elle sera dénoncée par le célèbre acteur John Wayne qui affirma qu'il n'irait jamais voir ce "machin rouge".

Barry Lyndon, film anglais de Stanley Kubrick, sorti en 1975, adapté du roman de William Thackeray, The Adventures of Barry Lyndon, publié en 1844, durée 184 mn, avec Ryan O'Neal (Barry Lyndon/Redmond Barry/Lt. Jonathan Fakenham/Lazlo Zilagy), Marisa Berenson (Lady Lyndon), Patrick Magee(Le Chevalier de Balibari), Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton, Marie Kean, Diana Körner, Murray Melvin, Frank Middlemass(Sir Charles Reginald Lyndon) Redmond Barry, perd son père très tôt. Adolescent troublé par les charmes de sa cousine, il ne peut que jalouser le préféré de cette dernière, le capitaine John Quin, qu'il combat en duel le jour de ses fiançailles. Pensant à tort avoir tué l'amant de sa cousine, il se voit obliger de fuir. Malheureusement, sur la route de son exil, il se fait dérober toute ses affaires par un bandit, le capitaine Feeney. Afin de survivre, il s'engage dans l'armée britannique. Mais au cours d'une bataille contre les forces françaises, Barry s'enfuit à nouveau... Après avoir sauvé la vie d'un capitaine prussien, Barry se voit offrir une mission secrète: il doit surveiller un certain Chevalier de Balibari. Mais il se lie d'amitié avec lui et joue à double jeu avec le ministre de la police prussienne. Tous deux chassés de la Prusse après une partie de cartes truquée, ils s'enfuient et parcourent en Europe les différentes tables de jeux en tant que joueurs professionnels. Au cours d'une partie, Barry tombe éperdument amoureux d'une femme mariée, Lady Lyndon. À la mort de son mari, elle épouse Redmond, qui par la même occasion devient Barry Lyndon. Après Bullington, un second fils vient compléter la famille, le petit Bryan. Mais Barry s'ennuie et devient de plus en plus volage. Sept ans passent, et Barry s'attache les sympathies des Lords de son monde. Délaissant sa femme et battant ses enfants, le jeune Bullingdon jure de le tuer ! Un scandale éclate, l'aristocratie rejette Barry, et son propre fils meurt dans un accident. Il sombre alors dans l'alcoolisme, affligé par cette vie qui le pèse. Lady Lyndon tente de se suicider, son fils défie Barry en duel. Ce dernier perd une jambe à l'issue de ce combat. On le renvoie alors chez lui en Irlande, il ne reverra plus jamais sa femme et ses deux enfants. Le film se termine ainsi: "C'est sous le règne de George III que ces personnages ont vécu. Qu'ils soient bons ou mauvais, beaux ou laids, riches ou pauvres, ils sont désormais tous égaux". Après trois films d'anticipation, Stanley Kubrick décide d'aborder un film en costumes. Il se plonge ainsi dans l'univers du XVIIIème siècle. Mais ce qui le passionne, c'est surtout l'évolution du personnage, la société de l'époque qui ressemble à la notre, aussi prompte à désigner de nouvelles idoles qu'à les faire chuter. Comme presque tous ses films, celui-ci est bâti suivant un plan rigoureux en trois parties: 1) Les Aventures ; 2) La Réussite ; 3) La Chute. Le film est connu également pour ses éclairages entièrement naturels qui lui valurent d'ailleurs l'oscar de la meilleure photo. Un objectif spécial a même été conçu spécialement pour ce tournage, car Stanley Kubrick désirait filmer son œuvre entièrement à la lueur des bougies. Cet objectif avait été créé pour les besoins de la NASA et Kubrick réussit à obtenir l'autorisation d'en faire une copie adaptée à sa caméra. Il reçu également l'oscar de la Meilleure Musique de film et pour les meilleurs décors et costumes, ce qui montre bien le souci de réalisme et de véracité que Kubrick manifestait sur chacun de ses films. Pour illustrer ce point, Marisa Berenson raconte qu'elle a pris trois mois pour apprendre à danser le menuet, à se servir d'un éventail, à prendre l'accent d'une aristocrate anglaise de l'époque, à parfaire sa chevauchée. Elle a aussi fait un nombre incroyable d'essais de perruques, de costumes et de maquillage "Il aimait voir ses comédiens devant lui en costumes, comme s'il allait tourner, pour avoir l'idée de ce qu'il voulait." Fruit d'un travail colossal, le tournage et le travail de montage de Barry Lyndon s'étala sur plus de trois ans.

The Shining, film anglais de Stanley Kubrick, sorti en 1980, adapté du roman homonyme de Stephen King, durée 119 mn avec Jack Nicholson (Jack Torrance), Shelley Duvall (Wendy Torrance), Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkel Jack Nicholson incarne un écrivain mal dans sa peau. En panne d'inspiration, il veut se ressourcer en acceptant un travail de gardien d'hiver d'un hôtel isolé dans la montagne avec sa femme et son fils. Il subira l'influence du lieu et de ses fantômes. Le titre évoque le don de télépathie que possèdent le fils de Jack Torrance et le cuisinier noir de l'hôtel. Ce dernier utilisait ce don pour "parler" pendant des heures avec sa grand-mère, et tous deux l'avaient appelé "the shining". Le film glisse lentement du fantastique vers l'horreur. Stephen King n'apprécia pas l'adaptation et supervisa plus tard une série TV du même nom.