jeudi, mars 16, 2006

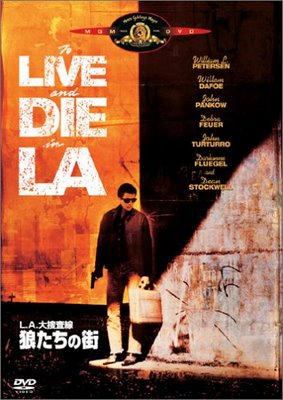

To live & die in L.A.

A chaque fois que je regarde ce film je le trouve toujours aussi fascinant mais fuck MGM..."En plus de nous offrir une image et une VF moins performantes que sur l'import disponible depuis des lustres, MGM France supprime purement et simplement tout les bonus présents sur le fameux Zone 1. A la trappe le final alternatif, à la trappe les scènes coupées, à la trappe le making of et adios le commentaire audio de William Friedkin. Pour se consoler on pourrait toujours naviguer désespéremment de menus en menus si ceux-ci n'utilisaient pas un système d'îcones propre à l'éditeur, et toujours aussi incompréhensible. Dernier chef-d’œuvre en date de William Friedkin, Police Fédérale, Los Angeles reste toujours, vingt ans après, l’un des plus brillants thrillers jamais réalisés. Comme le très cheap titre français l’atteste, ce film est pourtant resté longtemps l’une de ces œuvres incomprises à laquelle seul le temps aura pu rendre justice. Adapté du roman éponyme de Gerald Petievich qui a coécrit le scénario avec William Friedkin, To Live and Die in LA est un film intense, fataliste et envoûtant, peut-être le seul film à avoir capté l’essence de cette ville fascinante qu’est Los Angeles. En apparence, le début de To Live and Die in LA ressemble à la plupart des histoires de flics portées à l’écran : le coéquipier de Richard Chance (William L. Petersen) décide, trois jours avant sa retraite, de tenter une dernière filature du criminel Rick Masters (Willem Dafoe) à la source d’un important trafic de faux billets, mais il se fait surprendre et exécuter sans sommation. Chance va tout mettre en œuvre pour le venger, flanqué de son nouveau partenaire, John Vukovich (John Pankow), un jeune flic soucieux du respect des règles. Les deux hommes n’ont strictement aucune affinité et c’est là le premier point qui distingue To Live and Die in LA des duos antagonistes de flics à la Miami Vice ou de la vague des buddy movies initiée par 48 Heures (Walter Hill) et poursuivie à n’en plus finir jusqu’à aujourd’hui, notamment avec la série des Arme Fatale (Richard Donner). Chance et Vucovich n’ont pas de respect l’un pour l’autre et ce ne sont pas les déboires qu’ils vont traverser qui vont les rapprocher, bien au contraire. A la froideur de leurs relations fait écho le contrat implicite qui unit l’ennemi juré de Chance, Rick Masters, à sa compagne Bianca Torres (Debra Feuer). De la même façon que Chance exploite sans aucune humanité Ruth, son indic, avec laquelle il entretient une relation fondée sur un chantage, les complices de Masters sont constamment susceptibles de le trahir. L’incroyable cynisme dont font preuve les protagonistes de To Live and Die in LA se retrouve tout entier catalysé dans le personnage de l’avocat de Masters, Bob Grimes (Dean Stockwell), qui sait tout sur tout le monde mais ne parlera pas afin de conserver son business florissant, à moins bien sûr de recevoir une grasse compensation en échange. Lorsque Vukovich lui demande s’il n’a pas de scrupules à défendre un criminel tel que Rick Masters, il ne peut que rétorquer d’un air blasé que s’il ne le fait pas, quelqu’un d’autre le fera à sa place.

A chaque fois que je regarde ce film je le trouve toujours aussi fascinant mais fuck MGM..."En plus de nous offrir une image et une VF moins performantes que sur l'import disponible depuis des lustres, MGM France supprime purement et simplement tout les bonus présents sur le fameux Zone 1. A la trappe le final alternatif, à la trappe les scènes coupées, à la trappe le making of et adios le commentaire audio de William Friedkin. Pour se consoler on pourrait toujours naviguer désespéremment de menus en menus si ceux-ci n'utilisaient pas un système d'îcones propre à l'éditeur, et toujours aussi incompréhensible. Dernier chef-d’œuvre en date de William Friedkin, Police Fédérale, Los Angeles reste toujours, vingt ans après, l’un des plus brillants thrillers jamais réalisés. Comme le très cheap titre français l’atteste, ce film est pourtant resté longtemps l’une de ces œuvres incomprises à laquelle seul le temps aura pu rendre justice. Adapté du roman éponyme de Gerald Petievich qui a coécrit le scénario avec William Friedkin, To Live and Die in LA est un film intense, fataliste et envoûtant, peut-être le seul film à avoir capté l’essence de cette ville fascinante qu’est Los Angeles. En apparence, le début de To Live and Die in LA ressemble à la plupart des histoires de flics portées à l’écran : le coéquipier de Richard Chance (William L. Petersen) décide, trois jours avant sa retraite, de tenter une dernière filature du criminel Rick Masters (Willem Dafoe) à la source d’un important trafic de faux billets, mais il se fait surprendre et exécuter sans sommation. Chance va tout mettre en œuvre pour le venger, flanqué de son nouveau partenaire, John Vukovich (John Pankow), un jeune flic soucieux du respect des règles. Les deux hommes n’ont strictement aucune affinité et c’est là le premier point qui distingue To Live and Die in LA des duos antagonistes de flics à la Miami Vice ou de la vague des buddy movies initiée par 48 Heures (Walter Hill) et poursuivie à n’en plus finir jusqu’à aujourd’hui, notamment avec la série des Arme Fatale (Richard Donner). Chance et Vucovich n’ont pas de respect l’un pour l’autre et ce ne sont pas les déboires qu’ils vont traverser qui vont les rapprocher, bien au contraire. A la froideur de leurs relations fait écho le contrat implicite qui unit l’ennemi juré de Chance, Rick Masters, à sa compagne Bianca Torres (Debra Feuer). De la même façon que Chance exploite sans aucune humanité Ruth, son indic, avec laquelle il entretient une relation fondée sur un chantage, les complices de Masters sont constamment susceptibles de le trahir. L’incroyable cynisme dont font preuve les protagonistes de To Live and Die in LA se retrouve tout entier catalysé dans le personnage de l’avocat de Masters, Bob Grimes (Dean Stockwell), qui sait tout sur tout le monde mais ne parlera pas afin de conserver son business florissant, à moins bien sûr de recevoir une grasse compensation en échange. Lorsque Vukovich lui demande s’il n’a pas de scrupules à défendre un criminel tel que Rick Masters, il ne peut que rétorquer d’un air blasé que s’il ne le fait pas, quelqu’un d’autre le fera à sa place.L’apparence glamour des personnages cache donc une réalité sordide, un faux-semblant qui vient appuyer le thème principal de To Live and Die in LA, à savoir la dénonciation de la contrefaçon de billets. La scène désormais célèbre où l’on voit Rick Masters, artiste raté mais génial contrefacteur, s’atteler avec un soin minutieux à la confection de faux billets destinés à être répandus dans toute la ville, donne les clés du superbe et mystérieux générique de début qui nous maintenait dans l’illusion que les innombrables billets qui circulaient entre toutes ces mains étaient réels les deux scènes s’accompagnent d’ailleurs de la même musique (City of Angels de Wang Chung). Le film opère une alternance constante entre quête obsessionnelle de perfection et brutal retour à la réalité, à l’image des peintures que Rick Masters brûle les unes après les autres à peine terminées. Chance, le flic téméraire, va lui aussi de désillusions en désillusions et voit toutes ses actions se retourner contre lui. Lorsqu’il prend l’autoroute en sens inverse dans cette incroyable course-poursuite en voiture qui a largement contribué à la réputation du film, l’insert sur le panneau d’entrée "Wrong way" résume à lui seul son parcours. Œuvre crépusculaire peuplée de personnages pathétiques voire peu reluisants, To Live and Die in LA est un film incontestablement déroutant, tout comme son titre : "Vivre et mourir à Los Angeles". L’ambivalence de Los Angeles, capitale mondiale de l’industrie du divertissement, mégalopole monstrueuse où l’argent règne en maître mais où tout semble possible, a rarement été aussi prégnante que dans ce film. Malgré tous les drames qui se jouent, le film s’ouvre et se clôt sur un magnifique lever de soleil comme si rien ne pouvait interrompre le cours inhumain de la vie, comme si Los Angeles absorbait les énergies pour renaître à nouveau, toujours plus puissante. De la ville immense, on n’entrevoit que ses extrêmes : les somptueuses propriétés des gangsters contrastent avec les quartiers les plus sales et les plus glauques. Chaque personnage semble enfermé dans un sentiment de solitude insupportable. Les morts qui émaillent le film finissent cachés dans une poubelle ou lamentablement abandonnés sous un pont, le pantalon baissé. Dans cette logique de séduction/répulsion qui caractérise cette peinture implacable de la légendaire mégalopole, la très belle photographie de Robby Müller oscille tour à tour entre couleurs chaudes, presque flashy, et tons désespérément ternes. La musique de Wang Chung, toujours utilisée à bon escient, ajoute une dimension presque surnaturelle, mystique à l’ambiance résolument décadente de To Live and Die in LA, que ce soit dans les deux génériques de début et celui de fin, ou bien dans la scène où John Pankow se retrouve face à Willem Dafoe dans la fabrique de faux billets. Tandis que la réalisation nerveuse et fluide de William Friedkin fait des merveilles, le casting s’avère plus qu’impeccable, dominé pourtant par des acteurs presque débutants à l’époque. William L. Petersen y trouve son plus grand rôle avec celui qu’il tient dans Manhunter (Michael Mann), sorti l’année suivante. Quant à Willem Dafoe, il n’a jamais été aussi sensuel et vénéneux, mis à part peut-être dans Platoon (Oliver Stone). Chef-d’œuvre habité, nihiliste et terriblement addictif, To Live and Die in LA est un film à découvrir ou redécouvrir au plus vite."