dimanche, octobre 16, 2005

Taxi de merde.

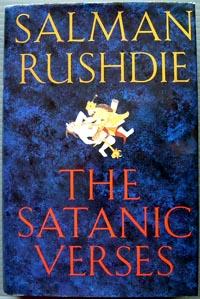

J’ai regardé, consterné, l’interview de Salman Rushdie hier soir à « Tout le monde en parle », et soudain c’est devenu très clair dans ma tête : Je déteste et je méprise Sami Nacéri. A suivre une interview de Rushdie piquée à Télerama, juste pour faire chier ces putains d’intégristes.

J’ai regardé, consterné, l’interview de Salman Rushdie hier soir à « Tout le monde en parle », et soudain c’est devenu très clair dans ma tête : Je déteste et je méprise Sami Nacéri. A suivre une interview de Rushdie piquée à Télerama, juste pour faire chier ces putains d’intégristes."Toile de fond de "Furie", son nouveau roman au contenu prémonitoire, New York est aussi le dernier refuge de l'auteur des "Versets sataniques", harcelé par les islamistes. Rencontre avec un écrivain qui a pour l'Amérique la fascination de l'émigrant et la vigilance critique d'un intellectuel riche d'une double culture, indienne et occidentale. Depuis 1989, depuis la parution de ses Versets sataniques, Salman Rushdie est l'objet d'une fatwa lancée contre lui par l'ayatollah Khomeyni : il avait osé y représenter Mahomet et les siens sous les traits d'hommes dissolus... De ce jour, le romancier baroque des Enfants de minuit (1983), ce roman enchanté qui racontait tout ensemble la naissance de l'Inde moderne et celle de l'auteur (en 1947), est devenu un être à part. Menacé de mort, continuellement contraint à la fuite, symbole d'un combat contre le fanatisme religieux. Et très vite, cette réputation-là a dépassé celle de l'amoureux de la vie, du langage, du puissant et visionnaire auteur qui n'a jamais cessé d'écrire, malgré ses exils successifs. Se risquant même parfois à se mettre en scène : de l'inoubliable Dernier soupir du Maure (1996) - traversée généreuse des mondes et des imaginaires - jusqu'à La Terre sous ses pieds (1999) qui mêle avec facétie histoires d'amour et histoires de rock, Orient et Occident...Etrange destin que celui de cet homme né à Bombay, qui a longtemps vécu en Angleterre (où il est arrivé en 1961), et qui après de nombreuses années d'errance forcée a choisi de s'installer à New York, tel le héros de son dernier roman, Furie. A l'âge de 55 ans, Malik Solanka, professeur anglais d'origine indienne, vient de quitter Londres et le domicile conjugal pour vivre à New York. Il est mal dans sa peau. La rage l'habite. Il croit percevoir en lui des poussées meurtrières. Et, lorsque trois jeunes femmes sont tuées, il est pris d'une étrange panique. Dans une ville où montent les tensions, le professeur Solanka cherche sa route à tâtons... Dans le contexte actuel, le New York que nous conte Rushdie dans Furie semble lourd de prémonitions. La mort y plane, dans la banalité des jours ordinaires... Toujours imprécatoire et pamphlétaire, le style de l'écrivain pourtant y a changé. Plus linéaire, plus simple : trop simple ? Furie aurait peut-être reçu un accueil moins enthousiaste sans les événements du 11 septembre... Le romancier qui nous reçoit est paradoxalement détendu, disert, attentif et se fait volontiers blagueur. L'entretien placé sous le signe du sérieux sera plusieurs fois ponctué d'éclats de rire et de plaisanteries féroces...

Furie, votre dernier roman, évoque en partie votre installation à New York, en 1999. Quelle vision aviez-vous alors de cette ville ? Etiez-vous sensible à cette idée de melting-pot qui y est souvent associée ?

Salman Rushdie : C'est une ville que je connais depuis les années 70. Pile au moment où on construisait les Twin Towers. Non, en fait elles étaient achevées, mais il n'y avait encore rien à l'intérieur... Je me souviens de ce bar au dernier étage ; personne n'était jamais allé si haut. On avait aussi la sensation que ces tours seraient là jusqu'à la fin des temps. Je crois que ce qui m'a toujours irrésistiblement attiré vers New York, c'est encore le fait que ce soit une ville d'immigrants, de gens qui viennent de toute la planète, mais aussi du reste de l'Amérique. New York est certainement un pays à l'intérieur de l'Amérique ; tous les vieux New-Yorkais vous le diront. C'est un trait caractéristique des mégalopoles : Paris n'est pas la France, Londres n'est pas l'Angleterre, et Bombay n'est pas l'Inde. Entre ces mégalopoles et le reste du pays, il y a d'ailleurs une défiance mutuelle. Par exemple, les derniers championnats nationaux de base-ball ont opposé en finale deux équipes de New York ; le reste de l'Amérique n'a pas aimé ça, et les audiences télé ont été très mauvaises. De même, les Indiens se méfient de Bombay qui représente l'argent, la mode, la superficialité tandis que Delhi incarne le pouvoir et Calcutta les intellectuels. Bombay est semblable à New York sur bien des points, la partie basse de la ville s'étire sur une presqu'île qui ressemble beaucoup à Manhattan. Et quand je suis à New York, des images de Bombay se superposent. Il y a même des coïncidences étranges : Bombay est devenue anglaise lors du mariage de la reine Catherine du Portugal avec le roi Charles II en 1661 ; la ville de Bombay, un port naturel très protégé, était la dot exigée par les Anglais, sous prétexte que la reine Catherine était vraiment très moche... Et Bombay et New York ont finalement la même reine puisque cette même Catherine de Bragance a donné son nom au quartier du Queens.

Vous attendiez quelque chose de particulier de cette "New York way of life" ?

Salman Rushdie : Absolument. En fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de m'installer à New York. Bien avant la fatwa. Après c'était compliqué et j'ai renoncé. Et, il y a deux ans, quand j'ai vu que ça redevenait possible, je me suis dit que c'était le moment. A New York je me sens chez moi. J'aime cette ville. Plus en tout cas que Malik Solanka, le héros de Furie. J'imagine que ça peut être une déception pour ceux qui auront vu dans ce personnage un reflet de moi-même. Il est bien plus dur, plus critique que moi à l'égard de l'Amérique... C'est vrai qu'il a mon âge et vient des mêmes horizons, mais la comparaison s'arrête là. Je n'ai pas, moi, été sexuellement abusé quand j'étais enfant... En fait, je voulais surtout utiliser Malik comme véhicule de certaines critiques qu'on fait à l'Amérique - la surabondance, la surconsommation, ces femmes qui ressemblent à des poupées... - et le pousser jusqu'à l'extrême. Ce livre n'est en aucun cas un livre de confession.

Depuis votre installation, y a-t-il des choses qui vous ont déçu à New York ?

Salman Rushdie : Ce que j'espérais le plus, c'est que ce séjour donne naissance à un livre. Bien sûr, je n'avais pas envisagé que ça se fasse si vite. Aujourd'hui, Furie me donne une sensation étrange en regard de ce qui est arrivé le 11 septembre dernier. Mais, quand on décide d'écrire sur l'instant présent, on prend des risques : prenez Francis Scott Fitzgerald, au moment où est sorti Gatsby le Magnifique, il a été très critiqué pour avoir écrit un livre léger, superficiel sur son époque. Et pourtant, aujourd'hui, Gatsby passe pour être "le" grand roman américain... Quand on se lance dans ce genre d'entreprises, il peut y avoir plusieurs types de réactions. Avant le 11 septembre, je me suis rendu dans quelques grandes villes américaines pour la promotion de Furie, pour en faire des lectures en public, et je peux vous dire que les gens riaient aux éclats. Il y a toujours un plaisir à se reconnaître. Alors, j'ai pensé que, plus tard, le livre serait peut-être perçu comme le livre d'une époque. Evidemment, je ne m'attendais pas à ce que cette époque prenne fin quelques jours à peine après la sortie ! Du jour au lendemain, ce qui était un roman contemporain est devenu un roman historique.

Est-ce que ce n'est pas là la preuve que le romancier sait des choses que l'homme ignore ?

Salman Rushdie : Parfois, le livre est plus sage que son auteur. Certaines choses vous viennent et on ne sait pas très bien pourquoi. J'y ai beaucoup pensé depuis les attentats, et surtout à la façon curieuse dont ce livre s'est imposé à moi. J'écrivais un autre roman depuis des mois, et soudain, il a surgi, comme une exigence. Une urgence. Je n'avais pas le choix. Quelque chose s'est emparé de moi et j'ai été pris à la gorge.

Salman Rushdie : Parfois, le livre est plus sage que son auteur. Certaines choses vous viennent et on ne sait pas très bien pourquoi. J'y ai beaucoup pensé depuis les attentats, et surtout à la façon curieuse dont ce livre s'est imposé à moi. J'écrivais un autre roman depuis des mois, et soudain, il a surgi, comme une exigence. Une urgence. Je n'avais pas le choix. Quelque chose s'est emparé de moi et j'ai été pris à la gorge.

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous relisez certaines phrases du livre, telle celle-ci page 14 : "L'Amérique insulte le reste de la planète, pensa Solanka, vieux jeu, en traitant pareils trésors avec la désinvolture désabusée de l'injustement riche. Mais, en cette ère d'abondance, New York était devenu l'objet et la cible de la concupiscence mondiale, et "l'insulte" ne faisait que rendre encore plus jaloux le reste de la planète."

Salman Rushdie : Que puis-je dire ? Sinon vous répéter que ce livre s'est imposé comme une urgence inexplicable. Ce qui était une métaphore devient réalité. Quand j'ai commencé à écrire Furie, je n'avais pas une envie particulière d'exprimer une vision critique de l'Amérique. J'étais un homme heureux, travaillant sur plusieurs projets. La seule chose qui m'était venue à l'esprit, c'était la chute de l'Empire romain, une certaine idée de Rome au moment où les Barbares arrivaient à ses portes. A la nuance près que New York me paraissait encore plus puissante que Rome. Evidemment, cette puissance faisait de la ville un pôle d'attraction et une cible. Evidemment, je me disais, et je n'étais pas le seul, que cette prospérité inouïe aurait une fin. Et il y avait déjà quelques signes prémonitoires, telle la chute du Nasdaq, et déjà un début de récession... Si je devais écrire ce livre aujourd'hui je ne sais pas, par exemple, si je garderais le personnage de ce chauffeur de taxi musulman qui insulte tout le monde sur son passage. Quand le livre est sorti, les gens riaient de ce personnage. Mais on ne compte plus les cas de représailles contre les musulmans et d'autres populations d'ailleurs... Sonny Mehta, un éditeur d'origine indienne a été victime d'une agression dans une rue de New York il y a quelques jours.

Salman Rushdie : Que puis-je dire ? Sinon vous répéter que ce livre s'est imposé comme une urgence inexplicable. Ce qui était une métaphore devient réalité. Quand j'ai commencé à écrire Furie, je n'avais pas une envie particulière d'exprimer une vision critique de l'Amérique. J'étais un homme heureux, travaillant sur plusieurs projets. La seule chose qui m'était venue à l'esprit, c'était la chute de l'Empire romain, une certaine idée de Rome au moment où les Barbares arrivaient à ses portes. A la nuance près que New York me paraissait encore plus puissante que Rome. Evidemment, cette puissance faisait de la ville un pôle d'attraction et une cible. Evidemment, je me disais, et je n'étais pas le seul, que cette prospérité inouïe aurait une fin. Et il y avait déjà quelques signes prémonitoires, telle la chute du Nasdaq, et déjà un début de récession... Si je devais écrire ce livre aujourd'hui je ne sais pas, par exemple, si je garderais le personnage de ce chauffeur de taxi musulman qui insulte tout le monde sur son passage. Quand le livre est sorti, les gens riaient de ce personnage. Mais on ne compte plus les cas de représailles contre les musulmans et d'autres populations d'ailleurs... Sonny Mehta, un éditeur d'origine indienne a été victime d'une agression dans une rue de New York il y a quelques jours.

Aujourd'hui, la ville est en état de choc, en deuil, New York est une ville qui a perdu son "groove". C'est un lieu de tristesse. Pas seulement une ville en colère. D'autant que les traces sont loin d'être effacées...

Salman Rushdie : Vous savez, il y a certaines choses que l'information ne parviendra jamais à véhiculer : il y a l'odeur de New York en ce moment, il y a le bruit, le bruit provoqué par la chute d'un corps qui tombe du centième étage. Je n'étais pas à New York le 11 septembre, mais des amis m'ont raconté que c'est un bruit long, fort, qu'on ne peut pas oublier, qui ressemble à la fin du monde.

Salman Rushdie : Vous savez, il y a certaines choses que l'information ne parviendra jamais à véhiculer : il y a l'odeur de New York en ce moment, il y a le bruit, le bruit provoqué par la chute d'un corps qui tombe du centième étage. Je n'étais pas à New York le 11 septembre, mais des amis m'ont raconté que c'est un bruit long, fort, qu'on ne peut pas oublier, qui ressemble à la fin du monde.

Mais ce chauffeur de taxi aujourd'hui, est-ce que vous lui donneriez cette même fureur ?

Salman Rushdie : Pour moi, ce ne sont pas ses invectives qui sont intéressantes mais cette phrase : "Quand on est trop jeune pour avoir accumulé les bleus de l'expérience, on peut choisir d'endosser tel un cilice les souffrances de ce monde." Evidemment, quand on a atteint un certain âge, on n'a plus besoin d'endosser les souffrances de ce monde, on a déjà les siennes. Ça suffit. Mais il est justement intéressant de noter que les terroristes qui sont montés à bord des avions n'étaient pas spécialement jeunes et que certains d'entre eux vivaient aux Etats-Unis depuis cinq ou six ans. L'Amérique n'était pas pour eux un démon anonyme. Toute cette propagande sur le Grand Satan, ce Mal que représenterait l'Amérique, n'est pas crédible aux yeux des gens qui vivent sur place. Comme n'importe quel endroit au monde, l'Amérique a ses bons et ses mauvais aspects. On peut donc vraiment s'interroger sur l'insensibilité, la résistance des hommes qui ont commis de tels actes.

Salman Rushdie : Pour moi, ce ne sont pas ses invectives qui sont intéressantes mais cette phrase : "Quand on est trop jeune pour avoir accumulé les bleus de l'expérience, on peut choisir d'endosser tel un cilice les souffrances de ce monde." Evidemment, quand on a atteint un certain âge, on n'a plus besoin d'endosser les souffrances de ce monde, on a déjà les siennes. Ça suffit. Mais il est justement intéressant de noter que les terroristes qui sont montés à bord des avions n'étaient pas spécialement jeunes et que certains d'entre eux vivaient aux Etats-Unis depuis cinq ou six ans. L'Amérique n'était pas pour eux un démon anonyme. Toute cette propagande sur le Grand Satan, ce Mal que représenterait l'Amérique, n'est pas crédible aux yeux des gens qui vivent sur place. Comme n'importe quel endroit au monde, l'Amérique a ses bons et ses mauvais aspects. On peut donc vraiment s'interroger sur l'insensibilité, la résistance des hommes qui ont commis de tels actes.

Ne pensez-vous pas que c'est justement le fait de vivre en Occident qui développe leur résistance ?

Salman Rushdie : C'est très possible. Quand il vivait en exil en France, Khomeyni affirmait qu'il gardait toujours les yeux baissés dès qu'il mettait les pieds dehors pour ne pas voir la corruption du monde occidental... Je sais que ce que je vais dire est terrible, mais j'ai l'impression que mon livre trouve aujourd'hui sa justification dans la description qu'il donne d'une véritable haine, chez certains, contre l'Amérique. Il est parfaitement synchrone avec ce qui se passe.

Salman Rushdie : C'est très possible. Quand il vivait en exil en France, Khomeyni affirmait qu'il gardait toujours les yeux baissés dès qu'il mettait les pieds dehors pour ne pas voir la corruption du monde occidental... Je sais que ce que je vais dire est terrible, mais j'ai l'impression que mon livre trouve aujourd'hui sa justification dans la description qu'il donne d'une véritable haine, chez certains, contre l'Amérique. Il est parfaitement synchrone avec ce qui se passe.

Y compris avec ce que vous appelez l'hystérie religieuse de l'Amérique ?

Salman Rushdie : Certainement. Personne ne peut être élu président des Etats-Unis s'il n'a pas déclaré sa foi en Dieu. Au moment où Al Gore s'était choisi un vice-président juif, une étude a été publiée dans un journal qui montrait que les Américains étaient prêts à voter pour toutes sortes de candidats à condition qu'ils ne soient pas athées.

Que pensez-vous de cette idée de Russell Banks selon laquelle George Bush et Oussama ben Laden se rejoignent en ce qu'ils sont tous deux des hommes très religieux ?

Salman Rushdie : C'est juste. L'une des premières choses que Bush a faites en arrivant au pouvoir est de distribuer de l'argent aux associations religieuses. C'est un homme religieux. Tout comme Clinton qui était bidon sur d'autres choses, mais pas sur le chapitre de la religion. Tony Blair aussi, d'ailleurs. C'est donc intéressant de noter que deux des plus grands leaders du monde occidental, qui sont par ailleurs deux chrétiens dévots, font face à d'autres dévots. Même si je commence vraiment à douter du fait que ces derniers soient musulmans... L'islam interdit le suicide ! La punition prévue est d'être condamné pour l'éternité à le revivre... Quant à moi, je commence à trouver un peu facile de blâmer les mauvais comportements de l'Occident, qui seraient soi-disant à la source de tous les problèmes. Ça ne suffit pas ! Je trouve que les musulmans devraient se demander pourquoi l'islam, quand il est une religion d'Etat, n'a jamais été capable de créer une démocratie. Pas une seule démocratie ! Diriez-vous que les Philippines sont une démocratie ? L'Indonésie ? L'Algérie ? Les Emirats ? Non... Le plus souvent, vous avez une tyrannie militaire ou religieuse ou les deux à la fois. Regardez le général Mucharraf, notre nouvel ami au Pakistan, Assad en Syrie, Saddam Hussein en Irak pour ne citer que les plus fréquentables... et les mollahs iraniens et les taliban à l'autre bout du spectre...

Mais ne pourrait-on pas dire la même chose de toutes les religions à un moment donné de leur histoire ?

Salman Rushdie : Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Pour moi, la religion en soi est un problème. Quand on grandit en Inde, elle est partout, les dieux sont là parmi nous, Vishnou est dans cette pièce, Ganesha prend des notes. Ils sont comme une population invisible et que l'on y croie ou non n'a aucune importance. Et si on veut représenter la réalité de ce monde dans un livre, on est obligé de tenir compte de ce fait : il faut accepter l'idée qu'on vit dans un univers religieux. Aussi réelle et tangible que la table devant nous.

Mais si vous doutez du fait que ces terroristes soient vraiment musulmans, pensez-vous alors qu'il s'agit d'une guerre sur le partage des richesses ?

Salman Rushdie : Je pense que le débat actuel sur la mondialisation est quelque peu faussé. L'idée générale est que c'est mal. Pour moi, il est inutile de se déclarer contre, puisqu'on y est déjà ! Et il faut reconnaître que la mondialisation a apporté des bienfaits. Regardez par exemple quand la télévision par satellite est arrivée en Inde : elle a proposé une autre information que celle diffusée par la chaîne nationale sous contrôle. C'est plutôt drôle quand on y songe, Rupert Murdoch a libéré les ondes en Inde. Le problème vient plutôt de l'injustice qui découle de cette mondialisation. On pourrait imaginer une société dont les richesses seraient réparties plus équitablement. Il y a en ce moment, dans notre monde, une source d'énergie latente, semblable à un océan de lave qui peut se transformer en une énergie incroyablement positive et produire de bons résultats, et puis il y a le côté obscur de cette même force, la violence, la haine... Et ça peut exploser n'importe quand, n'importe où.

Salman Rushdie : Je pense que le débat actuel sur la mondialisation est quelque peu faussé. L'idée générale est que c'est mal. Pour moi, il est inutile de se déclarer contre, puisqu'on y est déjà ! Et il faut reconnaître que la mondialisation a apporté des bienfaits. Regardez par exemple quand la télévision par satellite est arrivée en Inde : elle a proposé une autre information que celle diffusée par la chaîne nationale sous contrôle. C'est plutôt drôle quand on y songe, Rupert Murdoch a libéré les ondes en Inde. Le problème vient plutôt de l'injustice qui découle de cette mondialisation. On pourrait imaginer une société dont les richesses seraient réparties plus équitablement. Il y a en ce moment, dans notre monde, une source d'énergie latente, semblable à un océan de lave qui peut se transformer en une énergie incroyablement positive et produire de bons résultats, et puis il y a le côté obscur de cette même force, la violence, la haine... Et ça peut exploser n'importe quand, n'importe où.

Mais n'avez-vous pas l'impression que ce ressentiment est né d'un sentiment d'abandon ? Quand Massoud était encore vivant, peu de gouvernements lui ont tendu la main ?

Salman Rushdie : Je ne suis pas du tout sûr que Massoud ait représenté des forces de progrès. L'Afghanistan souffre depuis si longtemps... Pourtant, c'était un pays magnifique. J'ai eu mon diplôme à Cambridge en 1968 - une bonne année soit dit en passant - et juste après, nous sommes partis en voiture, une petite voiture, avec un ami jusqu'en Inde. Nous sommes allés en Iran, il y avait encore le Shah à l'époque, mais le pays m'a énormément plu ; et puis nous sommes arrivés en Afghanistan où régnait encore le roi Zaher Shah. Il avait libéralisé le haschisch qu'on trouvait un peu partout sur les marchés avec le tampon royal doré. Il y avait la qualité A, B, C. Rien à dire sur la "Afghan quality", surtout la catégorie A qui était très, très bonne. C'était un pays incroyable, il y avait des écrivains, des intellectuels, c'était extraordinaire. Et puis le pays a été bouclé en 1973, au moment du coup d'Etat de Mohammed Daoud qui a donné naissance à la première République afghane... Aujourd'hui, il serait impossible de refaire ce genre de voyage. De toute façon, il y a peu de chances que je remette un jour les pieds en Iran. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que partout où il y a eu une révolution, il peut y avoir une contre-révolution.

Que pensez-vous de cette phrase d'Antonio Machado qui, en parlant des Espagnols expulsant les Arabes d'Espagne, disait : "Ce peuple qui a mis Dieu sur leur guerre." A votre avis, on met Dieu sur la guerre ou l'inverse ?

Salman Rushdie : Je ne crois pas à la guerre sainte. Parce que ces gens n'ont pas de projet révolutionnaire. Ils n'ont d'autre but que la destruction pure et simple. Ils ne disent même pas qui ils sont. Et le terrorisme qu'ils pratiquent n'est pas le résultat des malheurs du monde. Au contraire, ils s'en servent pour mieux se dissimuler et accomplir quelque chose d'absolument immoral... Pour moi, la première chose à faire est de remonter la piste de l'argent du terrorisme. La fortune de Ben Laden est évaluée à 300 millions de dollars, c'est beaucoup, et elle est forcément quelque part, sur des comptes. Tout le problème est qu'elle circule et permet d'autres attentats. Tenter de geler cet argent, certains comptes repérables comme l'a fait Bush, c'est bien, mais on ne fera pas l'économie d'une riposte : sous le deuil, le désir de vengeance des Américains est fort. Pourtant, j'ai l'impression que bon nombre de gens, d'ordinaire peu favorables à l'Amérique, ont été étonnés par la retenue de la réaction américaine. Même celle de Bush, dont je ne suis pas un partisan, est impressionnante. On aurait pu avoir un bain de sang.

Salman Rushdie : Je ne crois pas à la guerre sainte. Parce que ces gens n'ont pas de projet révolutionnaire. Ils n'ont d'autre but que la destruction pure et simple. Ils ne disent même pas qui ils sont. Et le terrorisme qu'ils pratiquent n'est pas le résultat des malheurs du monde. Au contraire, ils s'en servent pour mieux se dissimuler et accomplir quelque chose d'absolument immoral... Pour moi, la première chose à faire est de remonter la piste de l'argent du terrorisme. La fortune de Ben Laden est évaluée à 300 millions de dollars, c'est beaucoup, et elle est forcément quelque part, sur des comptes. Tout le problème est qu'elle circule et permet d'autres attentats. Tenter de geler cet argent, certains comptes repérables comme l'a fait Bush, c'est bien, mais on ne fera pas l'économie d'une riposte : sous le deuil, le désir de vengeance des Américains est fort. Pourtant, j'ai l'impression que bon nombre de gens, d'ordinaire peu favorables à l'Amérique, ont été étonnés par la retenue de la réaction américaine. Même celle de Bush, dont je ne suis pas un partisan, est impressionnante. On aurait pu avoir un bain de sang.

Avez-vous l'impression depuis le 11 septembre que votre sécurité est davantage menacée ?

Salman Rushdie : Non, pas vraiment, c'est plutôt la vôtre qui est en danger. Chacun son tour."

Salman Rushdie : Non, pas vraiment, c'est plutôt la vôtre qui est en danger. Chacun son tour."

Comments:

<< Home

Nacéri il a un p'tit zizi !

Nacéri il a un p'tit zizi !

Nacéri il a un p'tit zizi !

Nacéri il a un p'tit zizi !

Enregistrer un commentaire

Nacéri il a un p'tit zizi !

Nacéri il a un p'tit zizi !

Nacéri il a un p'tit zizi !

<< Home