jeudi, mai 11, 2006

Haneke.

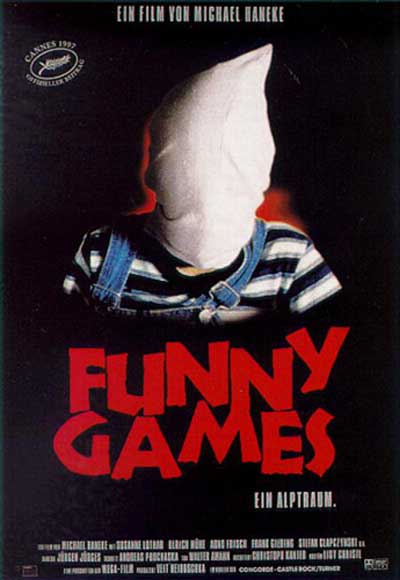

Cinéaste "Inrock" par excellence, j'ai jamais cherché à connaître sa filmo, puis j'ai vu "caché" et ça a tout changé. Haneke navigue entre Lynch et Antonioni et c'est plutôt pas mal... "Rien que la prononciation de son patronyme fait trembler : Haneke. On aime ou on abhorre son cinéma. Son mérite ? Celui de ne pas laisser indifférent et de conférer des émotions rudement intenses aux spectateurs. Tout son cinéma tourne autour de la représentation de la violence, d'une violence réaliste qui peut surgir à n'importe quel moment, et surtout au moment où l'on s'y attend le moins. D'aucuns peuvent trouver la démarche du cinéaste absurde: dénoncer la violence en la montrant frontalement. Mais, dans le fond, n'est-ce pas en faisant vivre au spectateur des choses fortes qu'on peut mieux l'interloquer et ainsi déboucher sur une réflexion pertinente? A l'occasion de la sortie de Caché, prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes et grand film tout court, plongeons dans le monde mystérieux et torturé d'un cinéaste qui, par ses plans-séquences électrisants, en a traumatisé plus d'un. Le cinéma d'Haneke a toujours suscité des réactions vives et contrastées. Que ce soit Benny's Video, Code Inconnu, La Pianiste ou Funny Games, chacun de ses films révèlent une facette différente d'un cinéaste qui définitivement n'a peur de rien. Usuellement, ses œuvres reposent sur une analyse de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus désespérée (un étudiant qui provoque une tuerie dans une banque dans le tortueusement délicieux 71 Fragments d'une Chronologie du Hasard) mais aussi d'un rejet violent de l'Autriche, pays que le réalisateur aime à détester et à montrer sous ses angles les moins flatteurs. Si seulement Haneke était le seul à crier sa haine contre ce pays, mais le problème est qu'il ne l'est pas: souvenez-vous de Ulrich Seidl, l'auteur de l'impressionnant Dog Days, sorti l'an passé dans l'indifférence générale, qui enregistrait sur pellicule les agitations Short-curtiennes d'une poignée d'Autrichiens pendant la canicule. Les personnages étaient aussi vils les uns que les autres. Dans une scène de ce film, on voit un vendeur d'alarme harcelé par des habitants se plaignant d'une installation qui fonctionne mal et des vols qui se multiplient. Il finira par accuser lâchement une handicapée mentale pour mieux masquer son incompétence et trouver lâchement la proie idéale sur laquelle les gens pourront se défouler. Minable? Oui, c'est moche, et cette peinture de l'humanité où s'expriment le dégoût et la misanthropie laissent des traces marquantes par son pessimisme et son nihilisme (rien, mais rien, ne s'améliore pendant tout le film). Seidl ne faisait pas du Haneke "pour faire du Haneke" mais se rangeait dans son mouvement et sa pensée, son courant critique et acerbe. Alors, question: est-ce relatif à ce pays? Pourquoi les cinéastes détestent-ils ce pays?" "On peut peut-être trouver une réponse dans La Pianiste, l'avant-dernier film d'Haneke. En surface, la fiction met en scène l'histoire d'amour tordue (et manquée) entre une pianiste et l'un de ses élèves. En filigrane, à travers le portrait de cette femme aigrie qui semble accordée avec le monde mais qui cache en elle des névroses secrètes (Isabelle Huppert, prodigieuse), le réalisateur établit une allégorie corrosive d'un pays lui-même sclérosé et frustré. Pareillement, on avait vu ce même type de procédé (pour prendre des exemples «sous la main») dans La Clepsydre, de Wojciech Has (73) ou Le Tambour, de Volker Schlöndorff (79) deux autres films où les personnages principaux sont témoins des maux d'un pays en panne de lui-même: la Pologne pour le premier; l'Allemagne pour le second. Au-delà des connotations politiques dont on peut faire l'économie critique, on pouvait apprécier La Pianiste pour la description méticuleuse de cette femme, rongée par des pulsions SM autodestructrices et littéralement castrée par une mère possessive et acariâtre (Annie Girardot, magistralement flippante), qui passe son temps à se mutiler, à humer les mouchoirs usagés des précédents clients dans les peep-shows et à saquer ses élèves en leur pourrissant le moral et/ou en jouant perversement sur leur conscience. Pour masquer elle aussi son incompétence (à 40 ans, elle n'est pas suffisamment douée pour être reconnue comme soliste), et aussi par un amour pour Walter (Benoît Magimel, très convaincant), elle ira jusqu'à mettre des bouts de verre dans le manteau d'une jeune élève (trop) talentueuse et (trop) proche de celui qu'elle convoite. Walter, lui, est un jeune homme fringant, souriant, aimable, positif. Pour cette pianiste, l'apparition de Walter représente l'amour, un amour qu'elle mettra trop de temps à accepter (elle-même ayant été trop longtemps frustrée). Cela se traduit par une confession bouleversante («je t'ai attendu, tu sais.»), avec une lettre d'amour, une déclaration d'amour perverse avec ce qu'il faut de souffrance et de masochisme ; pour lui, Erika incarne le fantasme inavoué (et inavouable) qui titille majoritairement tous les hormones de mâles du même âge. Progressivement, il entre dans son jeu jusqu'à ce qu'il devienne vraiment méchant. Devenir méchant pour montrer qu'on aime une personne qui ne répond qu'à cela. La cristallisation de l'être idéal, perçue du point de vue d'Erika est certainement l'idée la plus terrible du film. Le film colle à sa personnalité, à son quotidien, à la beauté qui rejaillit au bout d'une heure de bobine, à sa folie. Sous le vernis provocateur qui consiste ici à secouer le spectateur, se cache une histoire d'amour ratée, inconfortable, brutale, impossible, où le romantisme le plus trash le dispute à l'érotisme le plus glacial, où deux individus se loupent, se font mal, s'attendent puis se quittent. Haneke, sentimental ? Avant La pianiste, Michael Haneke a commencé très tôt à mettre sur pied une trilogie, un peu à la manière d'un Pasolini ou récemment de Lars Von Trier, deux cinéastes dont l'approche cinématographique n'est finalement pas si éloignée. Traumatisé par le Salo de Pasolini qui, inutile de le dire, a certainement provoqué les mêmes effets que l'on sait chez tout le monde, Michael Haneke a commencé par mettre en scène une trilogie lourdement baptisée «La Guerre Civile» qui en fait tendait à montrer comment l'horreur peut pénétrer dans notre monde prétendument civilisé, dans un cadre qui est ordinaire. En réalité, ce thème de prédilection sera récurent dans l'univers d'Haneke de son avant-dernier Temps du Loup dans lequel une famille doit soudainement faire face au chaos au récent Caché où une famille bourgeoise est assaillie d'étranges vidéos anonymes. Tous les films de cette trilogie ont été inspirés de fait-divers. " " Dans Le Septième Continent, une famille autrichienne et bourgeoise (évidemment) rompt tout lien avec l'extérieur et vit en un lieu clos où ils vont finir par s'anéantir. Cette idée d'espace confinée sera également répétée comme une obsession par le cinéaste, donnant une impression de claustrophobie suffocante à chacun de ses films: le hangar désaffecté dans Le temps du loup; la maison de campagne dans Funny Games; la rame de métro dans Code Inconnu; l'appartement dans La Pianiste, la télévision dans Caché… Dans 71 Fragments d'une Chronologie du Hasard, qui emprunte la forme éclatée de la fresque plurielle, reprise plus tard dans Code Inconnu, Haneke additionne des bribes de vie qui, assemblés, donnent un ensemble cohérent et nous amènent progressivement à comprendre les raisons du meurtre d'un étudiant. Avec la technique du battement d'ailes du papillon et de la fameuse théorie du chaos, montrant que tous les événements ont un lien intrinsèque entre eux, il montrait que le hasard pouvait parfois mal faire les choses. Michael Haneke, fataliste ? Mais c'est avec Benny's Video, le second volet de la trilogie que le maître de l'angoisse maladive frappe plus fortement encore. Ici, un adolescent d'origine bourgeoise (encore) en pertes de repères, "passionné" par le monde de l'image, assassine une camarade de classe dont il est secrètement amoureux, avec un pistolet servant à abattre les cochons (!), référence à la première scène du film montrant l'agonie dudit cochon. Le déroulement de l'intrigue, baignant dans une atmosphère malsaine, est peut-être encore plus insupportable que le sujet. L'ado, incarné par l'acteur Arno Frisch, figure Haneckienne par excellence, qu'on retrouvera plus tard en psychopathe obséquieux dans Funny Games, filme la scène grâce à sa petite caméra et montre le carnage aux parents qui décident d'instinct d'aider leur fils et de cacher le corps. Le fils les filme en train de maquiller le meurtre et les dénonce aux flics. La société (et tout ce qu'elle comporte) a-t-elle corrompu des enfants qui n'hésitent pas à faire preuve de perversité envers leur entourage? La thèse peut sembler simpliste, et pourtant Haneke l'illustre dans son film avec une froideur extrême qui lui fait éviter toute forme de complaisance. Aucune fascination, pas de plaisir, que de l'horreur qui prend aux tripes."

Cinéaste "Inrock" par excellence, j'ai jamais cherché à connaître sa filmo, puis j'ai vu "caché" et ça a tout changé. Haneke navigue entre Lynch et Antonioni et c'est plutôt pas mal... "Rien que la prononciation de son patronyme fait trembler : Haneke. On aime ou on abhorre son cinéma. Son mérite ? Celui de ne pas laisser indifférent et de conférer des émotions rudement intenses aux spectateurs. Tout son cinéma tourne autour de la représentation de la violence, d'une violence réaliste qui peut surgir à n'importe quel moment, et surtout au moment où l'on s'y attend le moins. D'aucuns peuvent trouver la démarche du cinéaste absurde: dénoncer la violence en la montrant frontalement. Mais, dans le fond, n'est-ce pas en faisant vivre au spectateur des choses fortes qu'on peut mieux l'interloquer et ainsi déboucher sur une réflexion pertinente? A l'occasion de la sortie de Caché, prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes et grand film tout court, plongeons dans le monde mystérieux et torturé d'un cinéaste qui, par ses plans-séquences électrisants, en a traumatisé plus d'un. Le cinéma d'Haneke a toujours suscité des réactions vives et contrastées. Que ce soit Benny's Video, Code Inconnu, La Pianiste ou Funny Games, chacun de ses films révèlent une facette différente d'un cinéaste qui définitivement n'a peur de rien. Usuellement, ses œuvres reposent sur une analyse de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus désespérée (un étudiant qui provoque une tuerie dans une banque dans le tortueusement délicieux 71 Fragments d'une Chronologie du Hasard) mais aussi d'un rejet violent de l'Autriche, pays que le réalisateur aime à détester et à montrer sous ses angles les moins flatteurs. Si seulement Haneke était le seul à crier sa haine contre ce pays, mais le problème est qu'il ne l'est pas: souvenez-vous de Ulrich Seidl, l'auteur de l'impressionnant Dog Days, sorti l'an passé dans l'indifférence générale, qui enregistrait sur pellicule les agitations Short-curtiennes d'une poignée d'Autrichiens pendant la canicule. Les personnages étaient aussi vils les uns que les autres. Dans une scène de ce film, on voit un vendeur d'alarme harcelé par des habitants se plaignant d'une installation qui fonctionne mal et des vols qui se multiplient. Il finira par accuser lâchement une handicapée mentale pour mieux masquer son incompétence et trouver lâchement la proie idéale sur laquelle les gens pourront se défouler. Minable? Oui, c'est moche, et cette peinture de l'humanité où s'expriment le dégoût et la misanthropie laissent des traces marquantes par son pessimisme et son nihilisme (rien, mais rien, ne s'améliore pendant tout le film). Seidl ne faisait pas du Haneke "pour faire du Haneke" mais se rangeait dans son mouvement et sa pensée, son courant critique et acerbe. Alors, question: est-ce relatif à ce pays? Pourquoi les cinéastes détestent-ils ce pays?" "On peut peut-être trouver une réponse dans La Pianiste, l'avant-dernier film d'Haneke. En surface, la fiction met en scène l'histoire d'amour tordue (et manquée) entre une pianiste et l'un de ses élèves. En filigrane, à travers le portrait de cette femme aigrie qui semble accordée avec le monde mais qui cache en elle des névroses secrètes (Isabelle Huppert, prodigieuse), le réalisateur établit une allégorie corrosive d'un pays lui-même sclérosé et frustré. Pareillement, on avait vu ce même type de procédé (pour prendre des exemples «sous la main») dans La Clepsydre, de Wojciech Has (73) ou Le Tambour, de Volker Schlöndorff (79) deux autres films où les personnages principaux sont témoins des maux d'un pays en panne de lui-même: la Pologne pour le premier; l'Allemagne pour le second. Au-delà des connotations politiques dont on peut faire l'économie critique, on pouvait apprécier La Pianiste pour la description méticuleuse de cette femme, rongée par des pulsions SM autodestructrices et littéralement castrée par une mère possessive et acariâtre (Annie Girardot, magistralement flippante), qui passe son temps à se mutiler, à humer les mouchoirs usagés des précédents clients dans les peep-shows et à saquer ses élèves en leur pourrissant le moral et/ou en jouant perversement sur leur conscience. Pour masquer elle aussi son incompétence (à 40 ans, elle n'est pas suffisamment douée pour être reconnue comme soliste), et aussi par un amour pour Walter (Benoît Magimel, très convaincant), elle ira jusqu'à mettre des bouts de verre dans le manteau d'une jeune élève (trop) talentueuse et (trop) proche de celui qu'elle convoite. Walter, lui, est un jeune homme fringant, souriant, aimable, positif. Pour cette pianiste, l'apparition de Walter représente l'amour, un amour qu'elle mettra trop de temps à accepter (elle-même ayant été trop longtemps frustrée). Cela se traduit par une confession bouleversante («je t'ai attendu, tu sais.»), avec une lettre d'amour, une déclaration d'amour perverse avec ce qu'il faut de souffrance et de masochisme ; pour lui, Erika incarne le fantasme inavoué (et inavouable) qui titille majoritairement tous les hormones de mâles du même âge. Progressivement, il entre dans son jeu jusqu'à ce qu'il devienne vraiment méchant. Devenir méchant pour montrer qu'on aime une personne qui ne répond qu'à cela. La cristallisation de l'être idéal, perçue du point de vue d'Erika est certainement l'idée la plus terrible du film. Le film colle à sa personnalité, à son quotidien, à la beauté qui rejaillit au bout d'une heure de bobine, à sa folie. Sous le vernis provocateur qui consiste ici à secouer le spectateur, se cache une histoire d'amour ratée, inconfortable, brutale, impossible, où le romantisme le plus trash le dispute à l'érotisme le plus glacial, où deux individus se loupent, se font mal, s'attendent puis se quittent. Haneke, sentimental ? Avant La pianiste, Michael Haneke a commencé très tôt à mettre sur pied une trilogie, un peu à la manière d'un Pasolini ou récemment de Lars Von Trier, deux cinéastes dont l'approche cinématographique n'est finalement pas si éloignée. Traumatisé par le Salo de Pasolini qui, inutile de le dire, a certainement provoqué les mêmes effets que l'on sait chez tout le monde, Michael Haneke a commencé par mettre en scène une trilogie lourdement baptisée «La Guerre Civile» qui en fait tendait à montrer comment l'horreur peut pénétrer dans notre monde prétendument civilisé, dans un cadre qui est ordinaire. En réalité, ce thème de prédilection sera récurent dans l'univers d'Haneke de son avant-dernier Temps du Loup dans lequel une famille doit soudainement faire face au chaos au récent Caché où une famille bourgeoise est assaillie d'étranges vidéos anonymes. Tous les films de cette trilogie ont été inspirés de fait-divers. " " Dans Le Septième Continent, une famille autrichienne et bourgeoise (évidemment) rompt tout lien avec l'extérieur et vit en un lieu clos où ils vont finir par s'anéantir. Cette idée d'espace confinée sera également répétée comme une obsession par le cinéaste, donnant une impression de claustrophobie suffocante à chacun de ses films: le hangar désaffecté dans Le temps du loup; la maison de campagne dans Funny Games; la rame de métro dans Code Inconnu; l'appartement dans La Pianiste, la télévision dans Caché… Dans 71 Fragments d'une Chronologie du Hasard, qui emprunte la forme éclatée de la fresque plurielle, reprise plus tard dans Code Inconnu, Haneke additionne des bribes de vie qui, assemblés, donnent un ensemble cohérent et nous amènent progressivement à comprendre les raisons du meurtre d'un étudiant. Avec la technique du battement d'ailes du papillon et de la fameuse théorie du chaos, montrant que tous les événements ont un lien intrinsèque entre eux, il montrait que le hasard pouvait parfois mal faire les choses. Michael Haneke, fataliste ? Mais c'est avec Benny's Video, le second volet de la trilogie que le maître de l'angoisse maladive frappe plus fortement encore. Ici, un adolescent d'origine bourgeoise (encore) en pertes de repères, "passionné" par le monde de l'image, assassine une camarade de classe dont il est secrètement amoureux, avec un pistolet servant à abattre les cochons (!), référence à la première scène du film montrant l'agonie dudit cochon. Le déroulement de l'intrigue, baignant dans une atmosphère malsaine, est peut-être encore plus insupportable que le sujet. L'ado, incarné par l'acteur Arno Frisch, figure Haneckienne par excellence, qu'on retrouvera plus tard en psychopathe obséquieux dans Funny Games, filme la scène grâce à sa petite caméra et montre le carnage aux parents qui décident d'instinct d'aider leur fils et de cacher le corps. Le fils les filme en train de maquiller le meurtre et les dénonce aux flics. La société (et tout ce qu'elle comporte) a-t-elle corrompu des enfants qui n'hésitent pas à faire preuve de perversité envers leur entourage? La thèse peut sembler simpliste, et pourtant Haneke l'illustre dans son film avec une froideur extrême qui lui fait éviter toute forme de complaisance. Aucune fascination, pas de plaisir, que de l'horreur qui prend aux tripes."  "Funny Games : l'horreur selon Haneke Funny Games marque un tournant décisif dans la carrière du cinéaste. Et c'est aussi avec ce dernier qu'arrivent les vraies polémiques et les controverses en tous genres. Dans le film, tout commence pépère: une autoroute, une voiture, un couple avec son enfant, concours de musique classique… Puis d'un coup, la musique classique laisse place à la bande-son grunge de John Zorn qui arrache les tympans et le générique rouge comme le sang défile avec un FUNNY GAMES en lettre d'imprimerie qui recouvre l'écran. Partie de plaisir ? Tout faux : ça va être sanglant, méchant, cruel et glacial. Les deux menaces du film sont deux adolescents qui pour tromper leur désœuvrement trucident tous les riches dans leurs baraques luxueuses et isolées. Et pas n'importe quels ados : ils sont complètement déshumanisés (aucune compassion), pourvus de gants blancs (on ne laisse pas d'empreintes) et de pseudos évocateurs (Beavis et Butthead), et éprouvent une passion pour tout ce qui tourne autour du sadisme. Du coup, quand on tue quelqu'un, on n'abrège pas ses souffrances, on veut qu'il les endure... Funny Games, le quatrième long métrage, joue dans le registre de la dénonciation et de la déréalisation de la violence, et souligne (deux fois plutôt qu'une) comment la violence peut être véhiculée par les images, les émissions de télé… Nous avions les prémisses de cette réflexion dans Benny's Video où la perte de repères est dû aux rapports troubles que nous entretenons avec le tube cathodique. Funny Games est également une analyse de la perversité, de l'inconscience et de la monstruosité. En montrant tout cet étalage de violence, Haneke dénonce le voyeurisme du spectateur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est souvent détesté par les fans de film d'horreur : ces fictions ne possèdent aucune échappatoire et se vivent comme des expériences cauchemardesques dans lesquelles on ne tue pas pour le fun et où le sang n'a rien d'un effet de palette. Malgré des traces incontestables d'ironie (les deux tueurs qui se disputent comme un couple), l'ensemble ne prête jamais à l'euphorie. Il se révèle même bouleversant. Comme dans cette scène, superbe, où après avoir tué l'enfant du couple, les deux tueurs quittent la maison en laissant les parents saucissonnés. Un long plan-séquence montre les deux membres restants de la famille qui tentent de recouvrer leurs esprits et de faire face à la réalité. Le père, tellement honteux de ne pas avoir pu sauver son fils et attristé par l'horreur qu'il vient de vivre, laisse éclater ses émotions, sa rage longtemps masquée, contenue, confinée. Et les fans de films d'horreur s'en prennent plein de la gueule, de tout, de leur envie de surenchère, de souffrance ostentatoire. Regardez donc ce que vos héros (le meurtrier lance des clins d'œil aux spectateurs, comme si nous étions dans son camp) ont fait à ces gens. Ça vous révolte ? Mais c'est de votre faute. Le spectateur est le seul coupable de cette sinistre affaire. Qu'on adopte ou non son concept, Haneke est quand même redoutablement retors dans l'art de déranger et de remettre les pendules à l'heure. Haneke, moraliste ? Lors du festival de Cannes, le film a eu son effet : à la fin de la projection, la salle a clairement été divisée en deux groupes : d'un côté, ceux qui sont contents et qui applaudissent; de l'autre, ceux qui ont détesté et qui huent. Et là, Haneke, sourire aux lèvres, se lève, accompagné des acteurs de son film. Il a réussi son pari. Funny Games est devenu une référence à la fois pour les cinéphiles mais aussi pour les jeunes réalisateurs. Ainsi, dans Harry, un ami qui vous veut du bien, on peut arguer que Dominik Moll s'est inspiré de nombreux détails du film d'Haneke pour l'écriture de son script avec Gilles Marchand. Rien que pour le pré-générique dans lequel on voit une voiture sur une autoroute, puis pour le sujet (des gens qui sèment la pagaille dans la vie trop tranquille d'un couple), pour l'ambiance (une maison de campagne isolée), pour la musique (classique), pour les œufs (Sergi Lopez les mange cru)... A sa sortie, on citera volontiers l'ambiance d'un Shining (ce qui n'est pas faux), des "lorgnages" vers le cinéma d'Hitchcock et de Clouzot (ce qui l'est encore moins) mais on oubliera de nommer l'innommable : le Funny Games d'Haneke, qui reste la référence la plus flagrante. Alors oui, c'est un exemple certes moins consensuel, mais cela montre une fois de plus qu'on préfère le nier plutôt que d'accepter la terrible vérité qu'il nous assène. Il nous dérange. Doit-on alors répéter que les œuvres majeures sont souvent celles qui ne font pas l'unanimité ? "

"Funny Games : l'horreur selon Haneke Funny Games marque un tournant décisif dans la carrière du cinéaste. Et c'est aussi avec ce dernier qu'arrivent les vraies polémiques et les controverses en tous genres. Dans le film, tout commence pépère: une autoroute, une voiture, un couple avec son enfant, concours de musique classique… Puis d'un coup, la musique classique laisse place à la bande-son grunge de John Zorn qui arrache les tympans et le générique rouge comme le sang défile avec un FUNNY GAMES en lettre d'imprimerie qui recouvre l'écran. Partie de plaisir ? Tout faux : ça va être sanglant, méchant, cruel et glacial. Les deux menaces du film sont deux adolescents qui pour tromper leur désœuvrement trucident tous les riches dans leurs baraques luxueuses et isolées. Et pas n'importe quels ados : ils sont complètement déshumanisés (aucune compassion), pourvus de gants blancs (on ne laisse pas d'empreintes) et de pseudos évocateurs (Beavis et Butthead), et éprouvent une passion pour tout ce qui tourne autour du sadisme. Du coup, quand on tue quelqu'un, on n'abrège pas ses souffrances, on veut qu'il les endure... Funny Games, le quatrième long métrage, joue dans le registre de la dénonciation et de la déréalisation de la violence, et souligne (deux fois plutôt qu'une) comment la violence peut être véhiculée par les images, les émissions de télé… Nous avions les prémisses de cette réflexion dans Benny's Video où la perte de repères est dû aux rapports troubles que nous entretenons avec le tube cathodique. Funny Games est également une analyse de la perversité, de l'inconscience et de la monstruosité. En montrant tout cet étalage de violence, Haneke dénonce le voyeurisme du spectateur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est souvent détesté par les fans de film d'horreur : ces fictions ne possèdent aucune échappatoire et se vivent comme des expériences cauchemardesques dans lesquelles on ne tue pas pour le fun et où le sang n'a rien d'un effet de palette. Malgré des traces incontestables d'ironie (les deux tueurs qui se disputent comme un couple), l'ensemble ne prête jamais à l'euphorie. Il se révèle même bouleversant. Comme dans cette scène, superbe, où après avoir tué l'enfant du couple, les deux tueurs quittent la maison en laissant les parents saucissonnés. Un long plan-séquence montre les deux membres restants de la famille qui tentent de recouvrer leurs esprits et de faire face à la réalité. Le père, tellement honteux de ne pas avoir pu sauver son fils et attristé par l'horreur qu'il vient de vivre, laisse éclater ses émotions, sa rage longtemps masquée, contenue, confinée. Et les fans de films d'horreur s'en prennent plein de la gueule, de tout, de leur envie de surenchère, de souffrance ostentatoire. Regardez donc ce que vos héros (le meurtrier lance des clins d'œil aux spectateurs, comme si nous étions dans son camp) ont fait à ces gens. Ça vous révolte ? Mais c'est de votre faute. Le spectateur est le seul coupable de cette sinistre affaire. Qu'on adopte ou non son concept, Haneke est quand même redoutablement retors dans l'art de déranger et de remettre les pendules à l'heure. Haneke, moraliste ? Lors du festival de Cannes, le film a eu son effet : à la fin de la projection, la salle a clairement été divisée en deux groupes : d'un côté, ceux qui sont contents et qui applaudissent; de l'autre, ceux qui ont détesté et qui huent. Et là, Haneke, sourire aux lèvres, se lève, accompagné des acteurs de son film. Il a réussi son pari. Funny Games est devenu une référence à la fois pour les cinéphiles mais aussi pour les jeunes réalisateurs. Ainsi, dans Harry, un ami qui vous veut du bien, on peut arguer que Dominik Moll s'est inspiré de nombreux détails du film d'Haneke pour l'écriture de son script avec Gilles Marchand. Rien que pour le pré-générique dans lequel on voit une voiture sur une autoroute, puis pour le sujet (des gens qui sèment la pagaille dans la vie trop tranquille d'un couple), pour l'ambiance (une maison de campagne isolée), pour la musique (classique), pour les œufs (Sergi Lopez les mange cru)... A sa sortie, on citera volontiers l'ambiance d'un Shining (ce qui n'est pas faux), des "lorgnages" vers le cinéma d'Hitchcock et de Clouzot (ce qui l'est encore moins) mais on oubliera de nommer l'innommable : le Funny Games d'Haneke, qui reste la référence la plus flagrante. Alors oui, c'est un exemple certes moins consensuel, mais cela montre une fois de plus qu'on préfère le nier plutôt que d'accepter la terrible vérité qu'il nous assène. Il nous dérange. Doit-on alors répéter que les œuvres majeures sont souvent celles qui ne font pas l'unanimité ? ""caché : L'un des meilleurs films français de l'année 2005 est enfin disponible en DVD. L'éditeur Opening met les petits plats dans les grands pour l'occasion, et offre au dernier thriller de Michael Haneke une édition double DVD ! Georges, journaliste littéraire, reçoit des vidéos - filmées clandestinement depuis la rue - ou on le voit avec sa famille, ainsi que des dessins inquiétants et difficiles à interpréter. Il n'a aucune idée de l'identité de l'expéditeur. Peu à peu, le contenu des cassettes devient plus personnel, ce qui laisse soupçonner que l'expéditeur connaît Georges depuis longtemps. Ce dernier sent qu'une menace pèse sur lui et sur sa famille, mais comme cette menace n'est pas explicite, la police lui refuse son aide... Il arrive parfois qu’au sein d’un cinéma de plus en plus tourné vers le consensus, il naisse des œuvres redoutables dont l’irrévérence révèle une incontestable liberté artistique. Et, au même titre que les précédentes œuvres de Michael Haneke (Funny Games), Caché en fait partie. Chargé en suspens mais exempt du surplomb moralisateur usuel, ce film fait peur, très peur, parce qu’il donne à voir un secret qui remonte à la surface et sonde nos angoisses les plus intimes et les plus ancestrales avec une impassibilité à la fois admirable et douloureuse. Quand les fantômes inavouables du passé s’incrustent dans notre présent bourgeois, ça peut faire mal. Très mal. Georges, journaliste littéraire, reçoit des vidéos - filmées clandestinement depuis la rue - ou on le voit avec sa famille, ainsi que des dessins inquiétants et difficiles à interpréter. Il n'a aucune idée de l'identité de l'expéditeur. Peu à peu, le contenu des cassettes devient plus personnel, ce qui laisse soupçonner que l'expéditeur connaît Georges depuis longtemps. Ce dernier sent qu'une menace pèse sur lui et sur sa famille, mais comme cette menace n'est pas explicite, la police lui refuse son aide... Sur le papier, le film suggère un argument (une famille sans histoire reçoit des cassettes vidéos intrigantes qui les enregistrent dans leur intimité) qui se situe quelque part entre Lost Highway de David Lynch et Blow up d’Antonioni. A l’écran, ces deux références servent, plus qu’elles ne desservent, ce thriller unique et bouleversant qui procure la sensation étrange d'avoir été sculpté à même les ténèbres. On le sait, Michael Haneke n’aime rien tant que générer le malaise, distiller le trouble et recouvrir son petit théâtre des horreurs d’une bonne couche de vernis spectaculaire. Dans Caché, il y a effectivement une scène traumatisante, située en plein milieu du film, qui provoque un décalage très sec et inattendu avec tout ce que l’on a vu auparavant. Elle ne repose pas sur une provocation gratuite puisqu’elle met le personnage principal (Daniel Auteuil) face à sa culpabilité nue. C’est seulement à cet instant que le titre prend tout son sens. La première grande qualité de Caché réside dans le portrait sans concession ni jugement moralisateur d’un homme pris dans une spirale paranoïaque et névrotique et qui sous son apparence faussement tranquille de journaliste littéraire blasé peine à masquer de graves fêlures intérieures. Il y a dans ce film un mélange de subjectivité et de distance afin de retranscrire le crissement intérieur du personnage principal. A travers lui, Haneke démonte le système des apparences. Le film épouse les fluctuations de l’homme, soumis à la pression, avec ce qu’il faut d’étrangeté latente et d’angoisse sourde. Petit à petit, le cinéaste rend compte des états d'âme et des bouleversements physiques de tous les personnages sans exception, par le pouvoir, intense, de sa mise en scène, tout en plans-séquences hypnotiques, et par la force de ses cadrages et de la durée propre à chaque scène. Le film est construit sur une forme de suspens qui interdit d’en dévoiler le cheminement fictionnel ou même, plus condamnable, la fin délicieusement ambiguë et sciemment ouverte. Deux ans après le mésestimé Temps du loup, qui n’avait pas à rougir de ses comparaisons avec Tarkovski et Bergman, Haneke revient au cinéma de ses débuts, celui de sa trilogie sur la guerre civile (Le septième continent, Benny’s Video et 71 fragments d’une chronologie du hasard) et de sa peinture de l’horreur ordinaire. Alors que La Pianiste pouvait être vue comme une auscultation de l’Autriche, personnalisée par le personnage frigide d’Erika (Isabelle Huppert), Caché dessine en creux un portrait de la France confrontée à ses démons secrets : la peur de l’étranger, de l’autre, de celui qui est susceptible de prendre votre place, de l’intégration. Le cinéaste en dit long sur la société comme elle va (mal) sans nécessairement – et cela risque de réjouir ses détracteurs – céder à la dissertation, sans tomber dans le manichéisme de bas étage, sans tout le surplomb moralisateur qu’on lui a souvent reproché. On peut rapprocher Caché de Code Inconnu, un autre Haneke, dans lequel il faisait exploser la violence de nos sociétés déshumanisées dans des lieux confinés (une rame de métro ou une piscine par exemple), témoignait par intermittences d’une grande humanité et se focalisait sur le clash des disparités sociales. Le charivari pelliculé de Caché emprunte la même structure en fuyant la raideur théorique, en réussissant l’exploit d’être plus limpide et accessible. Sous ces allures austères et cérébrales, Caché est un film jouissif parce qu’il simule le ludisme. Car – et c’est là que la seconde surprise naît –, il instille d’authentiques moments de terreur viscérale. Comme pris dans un étau, le spectateur va jusqu’à greffer ses visions et ses propres inquiétudes sur les images du film sans savoir ce qui se passe réellement. On imagine plus qu’on ne voit mais on n’est jamais loin d’une effroyable vérité. Haneke s’est toujours intéressé à la représentation de la vérité au cinéma comme art du mensonge et plus globalement à la manipulation des images. Cette thématique est exploitée dès le prologue : on croit que le plan d'ouverture est réel alors qu’il ne s’agit que d’un enregistrement vidéo. Ce qui semble être n’est pas. Ce n’est pas anodin si Haneke plonge ses protagonistes dans l’obscurité et n’hésite pas à les filmer de dos pendant une bonne partie du métrage. Ce n’est pas un hasard non plus si le réalisateur autrichien montre un couple en train de se chamailler pour une affaire de cassettes vidéo qui menacent leur quotidien tranquille alors que sur l’écran de télévision, au fond de la pièce, un reportage sur les atrocités du monde passe dans la plus grande des indifférences. Au fil des indices, on comprend mieux les desseins ; et tout finit par acquérir une cohérence inouïe. Le film fonctionne comme un mystère ténébreux dont le cinéaste ne délivre les clefs que progressivement. Par la variété des lectures qu'il supporte, Caché invite à méditer sur les forces secrètes qui travaillent notre quotidien le plus familier en même temps qu’il creuse une foultitude de détails intimes (les traumatismes enfantins, le refoulé et les conséquences de nos actes) et fait ressurgir des images du passé oubliées. Et lorsqu’elles refont surface, le constat fait très mal. A ce titre, il ne faut pas oublier de mentionner les parenthèses poignantes avec la mère (Annie Girardot, loin de La pianiste). Au gré d’un crescendo dramatique impeccable, on constate l’intelligence et la radicalité suprêmes d’un film qui recèle des abîmes existentiels profonds. Cet étincelant diamant noir a tout d’un cauchemar dont on n’a pas fini d’épuiser les beautés."